Si intitola “My father, Yaakov Shabtai” il documentario diretto da Noa, figlia dello scrittore israeliano. Che con la cinepresa ritrova se stessa, suo padre e gli abitanti di Tel Aviv

Nato a Tel Aviv nel 1934, Yaakov Shabtai è stato uno dei più grandi scrittori israeliani, impegnato a tutto tondo su più fronti, dalla poesia alla prosa, dal giornalismo alla traduzione, dal teatro al cinema, dove ha collaborato con alcuni dei piu grandi maestri israeliani.

Con il romanzo del 1977 Zikhron Devarim (letteralmente “cose da ricordarsi”), prima opera in ebraico che adotta la tecnica del flusso di coscienza – scritta interamente come un unico capitolo, senza alcuna separazione tra un paragrafo e l’altro – conquista il pubblico israeliano e internazionale: in Italia viene pubblicato nel 1994 con il titolo Inventario.

Il giorno della sua morte – dovuta ad un attacco di cuore, a soli 47 anni, il 4 agosto 1981 – nei cronologi vengono nominate le sue due figlie legittime e non Noa Shabtai, frutto di un lungo amore fedifrago.

Noa perde il padre a soli otto mesi e soltanto a trent’anni trova il coraggio di investigare la doppia vita nonché la doppia identità di suo padre, attraverso il documentario Yaakov Shabtai, my father: un mosaico di dialoghi tra colleghi, amici e parenti, per ricostruire uno dei personaggi che hanno fatto la storia di Israele e di Tel Aviv. Ne abbiamo parlato con la regista Noa Shabtai.

Come è nata l’idea di questo film?

Ho iniziato a coltivare quest’idea durante gli anni dell’esercito, ma prima di riuscire a portarla a termine ho dovuto attraversare un processo molto lungo, a partire dal fatto che mia madre, per anni, aveva sempre cercato di evitare l’argomento, non tanto perché fosse un tabù, quanto per proteggermi. Dopo il militare sono andata a studiare Belle Arti a New York, e subito dopo ho cominciato a lavorare come editor nel mondo dei documentari. Più lavoravo in questo settore più capivo la necessità di fare questo film. Quando ho saputo che il fratello di mio padre era ammalato di tumore, in fase terminale, ho capito che non c’era più tempo da perdere, che le persone che potevano aiutarmi a realizzare questo documentario non sarebbero state eterne. Così finalmente, a 30 anni, ho cominciato a lavorare seriamente a questo progetto.

E alla fine cosa è venuto fuori?

Seguendo alcune delle tappe principali delle sue opere e rintracciando alcune delle persone che avevano vissuto al suo fianco nel corso della sua carriera professionale, ho ricostruito la storia di un grande autore, di un padre, e di un uomo, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. Ma questo documentario è per me soprattutto un film sull’amore, non solo tra lui e le persone che hanno fatto parte della sua vita, ma soprattutto sul suo amore nei confronti della vita, che ha sempre espresso attraverso la sua arte. Girare questo documentario è stato come fare una terapia di tre anni, con la telecamera al posto dello psicologo. Alla fine, ho capito ed imparato ad accettare che mio padre, semplicemente, aveva due vite parallele e che, a modo suo, ha amato sia madre che me. Così, col passare degli anni, ho imparato anche a volergli bene, a conoscere più a fondo l’altro pezzo della mia famiglia e, infondo, anche a conoscere e ad accettare meglio me stessa.

Prima del film, avevi cominciato a conoscere tuo padre attraverso le sue opere?

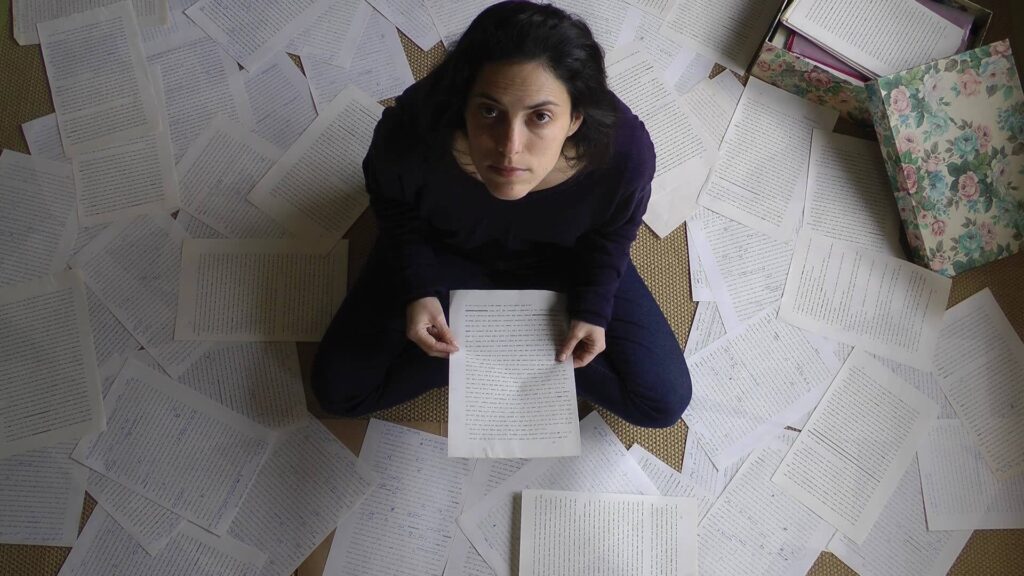

Ho letto qualsiasi cosa abbia scritto, dalle poesie alle sceneggiature teatrali, dalle versioni finale a tutte le bozze che mia madre – sua consulente letteraria – ha conservato scrupolosamente per tutti questi anni. Quanto al suo capolavoro letterario, Inventario, l’ho letto la prima volta quando ero al liceo, ma solo dopo averlo riletto da adulta, per cercare di trovare dei punti di riferimento per il film, penso di averne davvero capito l’essenza. Sono state due esperienze completamente diverse. La prima volta è stato un incontro con mio padre, la seconda quella con l’autore. Suoi temi ricorrenti erano quello della separazione e della morte, quasi come se, a livello subconscio, avesse sempre saputo che si sarebbe dovuto separare dalla vita e dalle persone care in età prematura.

Quanto la letteratura e, in particolare, le opere di tuo padre, sono state influenzate dalla situazione politica di Israele in quegli anni?

La sua scrittura è sempre stata più locale che nazionale, un omaggio continuo a Tel Aviv e al quartiere sviluppatosi attorno a Dizengoff Square, il cuore della Città Bianca, dove sia lui che i suoi personaggi hanno trascorso la maggior parte della loro vita, e dove io, a mia volta, ho intervistato coloro che li hanno ispirati, per ricostruire l’identità di mio padre, come uomo e come autore. Nel farlo, oltre a ricostruire la sua storia, ho ricostruito anche un pezzo di storia di Tel aviv, il cui microcosmo è sempre stato uno spaccato del macrocosmo israeliano. Per esempio, nel film di Uri Zohar, del 1974, Einaim Gdolot (letteralmente “Occhi troppo grandi”, di cui scrisse la sceneggiatura) la partita di basket tra le due squadre di Tel Aviv diventa una metafora del conflitto arabo-israliano, alla luce della Guerra di Yom Kippur, conclusasi l’anno precedente. Mia madre racconta sempre che quando si cominciò a discutere della restituzione dei Territori oltre la Linea Verde, mio padre dicesse, in modo sarcastico, “dopo Via Frishmann, potete restituirgli tutto”.

Dopo un progetto del genere, così lungo e di così ampio respiro, che ha coinvolto anche nomi noti dello spettacolo e della società di Tel Aviv, quale è il prossimo progetto che hai nel cassetto?

Ci sto pensando da anni. Mi piacerebbe molto continuare ad esplorare la vita di questi personaggi, di questi telavivim, che non solo hanno segnato la storia di questa città ma quella di un intero Paese. Forse un giorno tutto questo potrebbe diventare una serie televisiva a puntate: Telavivim.