Intervista alla migliore artista israeliana dell’anno, premiata dal Tel Aviv Musem of Art

Quando il padre di Hanan Abu-Hussein è venuto all’inaugurazione della mostra d’esordio di sua figlia, ha lasciato il museo dopo pochi minuti, sconvolto, e si è rifiutato di parlare con sua figlia, aspettando il resto della famiglia in macchina.

“Era la prima volta che mostravo un’opera d’arte sull’oppressione e la violenza delle donne nella società araba”, ci spiega Hanan. “È stato molto difficile per me assistere a quella reazione da parte di mio padre, ma oggi mi dico che tutto quello che ho passato nel corso della mia vita è stato spunto di riflessione, proprio per sviluppare il mio percorso artistico”.

Hanan Abu-Hussein è la prima artista palestinese donna in Israele che ha costantemente lavorato sulla condizione femminile nella società araba e ha insistito durante tutto il suo operato per rappresentare l’oppressione sociale delle donne sia dal punto di vista del genere che della sessualità. Ha affrontato la questione in modo aperto e pionieristico, per cui è stata anche oggetto di molte critiche da parte della sua comunità, subendo un fenomeno di ostracismo a cascata: prima da parte dell’imam nei confronti della sua famiglia, poi da parte della sua famiglia nei suoi confronti.

Classe 1972, nata nella città araba israeliana di Umm al-Fahm, oggi vive a Beit Safafa, un villaggio palestinese a sud di Gerusalemme. Attiva nel mondo dell’arte locale fin dalla fine degli anni ’90, quando si è trasferita nella Città Santa per studiare presso l’Accademia di Belle Arti di Bezalel, da allora non ha mai smesso di realizzare installazioni e videoart, che sono stati ospitati nei più importanti musei di Israele fino al riconoscimento ultimo, nel 2023, come migliore artista israeliana dell’anno, da parte del Tel Aviv Musem of Art, che ospiterà una personale l’anno prossimo.

Quando è cominciato il tuo percorso artistico?

Ho cominciato a disegnare a 15 anni, quando nessuno della mia famiglia credeva in me e mai si sarebbero immaginati che avrei dedicato prima gli studi, poi la mia vita, all’arte. Anche per questo mi sono trasferita a Gerusalemme, dove ho cominciato la mia carriera artistica.

La mia famiglia voleva che tornassi al villaggio, che mi sposassi e che facessi dei figli, ma sapevo che questo era un modo per allontanarmi dalla mia vera passione. Perciò non sono più tornata. Volevo anche essere d’esempio: attraverso la mia arte provocativa avrei fatto da spartiacque per altre artiste arabe.

Alla fine, ho dovuto tagliare del tutto i rapporti con la mia famiglia: oggi la mia vera famiglia è proprio l’arte, non solo quella che io produco, ma il mondo artistico che mi circonda e che mi ispira ogni giorno.

Quanto l’essere donna e il femminismo come pratica politica ha influenzato la tua arte?

I miei modelli accademici di riferimento sono state Julia Kristeva, Judith Butler, Nawal al Sa’dawi, studiosa femminista egiziana. Quando si parla di Medioriente si parla sempre e solo del conflitto arabo-israeliano e mai abbastanza del conflitto di genere. Nella mia identità, che è complessa, io mi sento sia una cittadina israeliana che parte del popolo palestinese. Ma, soprattutto, mi sento donna, e soffro ogni giorno a causa della nostra società maschilista e conservatrice, specialmente nel mondo arabo. Così, il corpo della donna, in quanto tabù, è diventato uno dei primi soggetti nelle mie opere, a volte con lo scopo, apposito, di disturbare i visitatori: far sorgere in loro delle domande, a prescindere dall’appartenenza religiosa o di genere di chi si trova davanti ai miei lavori. Solo dopo il fenomeno del Metoo il mondo ha cominciato a farsi questo tipo di domande in modo più concreto e quotidiano, ma io ho cominciato 25 anni fa, quando non era affatto così scontato, soprattutto in un Paese conservatore come Israele, per non parlare della società araba da cui provengo.

“Il medium è il messaggio”: che ruolo hanno i materiali che usi nelle tue installazioni?

Per molte delle mie installazioni utilizzo materiali da costruzione, come calcestruzzo e cemento, che essendo un materiale rigido si collega a idee come quelle di “costruzione”, rigidità, confini, muri. Questi materiali alludono, da un lato, al Muro di separazione in Cisgiordania, che divide la nostra terra, separa due popoli, ma permette anche di vedere cosa c’è “dall’altra parte”. Dall’altro lato, questo materiale risulta una sorta di omaggio ai lavori edili tipici degli operai arabi, che hanno costruito Israele.

Per questo, nel 1998 ho cominciato la serie delle ballatot, essendo le piastrelle a “terrazzo” una metafora del lavoro tipico degli operai arabi. E, in arabo, ho iniziato a scrivere sulle piastrelle tutte le parolacce che mi dicevano i miei fratelli. Così, lentamente, tutto quello che mi feriva è diventato arte.

Nel 2013 ho iniziato la serie delle scarpe, in cemento, con lo scopo di riprodurre scarpe dai diversi modelli, perché ogni donna indossa scarpe diverse che rispecchiano la sua diversa l’identità, come se fosse uno specchio dell’anima, in tutte le sue sfaccettature.

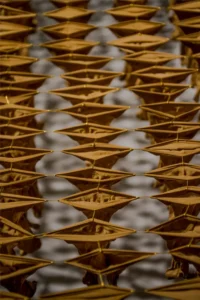

Spesso utilizzo oggetti che fanno parte della vita quotidiana delle donne. Uno dei lavori più grandi che ho esposto era fatto di reggiseni appesi. Un’altra installazione, che vuole simboleggiare l’utero, è stata realizzata con calze di nylon.

Descriveresti la tua arte come “arte politica”?

Nella nostra società araba si parla sempre dell’occupazione israeliana. Eppure, la prima forma di occupazione, è quella a cui sono sottoposte le donne. Usando la natura della lingua araba – che descrive le persone secondo i loro rapporti familiari [padre di, madre di, ndr.] – la mia arte descrive la situazione della donna in quanto costantemente “ombra di, figlia di, madre di… l’ombra di un ombra.”

Questa violenza, per altro, non si limita a quella usata dagli uomini per danneggiare le donne; le donne possono a loro volta usare la violenza contro sé stesse o contro altre donne, talvolta credendo di fare la cosa giusta. Come le madri che proteggono i propri figli anche se sono i primi a commettere delitti nei confronti di altre donne, specie nella società araba dove vige ancora il “delitto d’onore”.

Ma una donna non deve essere necessariamente araba per subire violenza. Un rapporto del 2013 del Bureau of Justice Statistics degli Stati Uniti mostra che 10.470 donne sono state uccise in omicidi tra partner dal 2002 al 2010, più di tutti i soldati statunitensi uccisi in Iraq e Afghanistan assieme a coloro che hanno perso la vita durante l’attacco al World Trade Center.

Potremmo dire che il tuo percorso artistico è anche un percorso catartico?

Sicuramente. Oggi non ho più paura di parlare della mia sofferenza, perché i miei lavori ne parlano al posto mio, e mi hanno aiutato a superarla. Una sofferenza comune, una violenza che spesso non è fisica ma verbale, legittimata dal discorso comune per cui le donne devono sempre essere “etichettate”: belle, brutte, magre, grasse, alte, basse. Quando un uomo nel traffico litiga con un altro uomo gli da del “cretino”. Quando litiga con una donna le da della ‘puttana’, solo per il fatto di essere donna. Io allora ho raccolto tutti questi insulti e li ho messi nei miei lavori, trasformandoli in arte.

È possibile che a causa di tutto ciò che ho vissuto la mia arte, a volte, risulti un pugno nello stomaco. Non è un’arte necessariamente estetica, adatta per essere appesa in casa, in salotto. Viene dal profondo. Come un urlo, perché prendo tutto ciò che mi è stato lanciato contro, dagli insulti agli oggetti, tra cui le scarpe di mio padre e dei miei fratelli, e li trasformo in arte, cercando di rielaborare il lutto. È difficile farlo nel momento in cui succede. Ma ora quando un uomo mi offende con le sue parolacce mi dico: “Wow: questo potrebbe essere il titolo della prossima mostra!’”

Aspettiamo, dunque, con ansia, la personale di Hanan Abu-Hussein che inaugurerà l’anno prossimo presso il Tel Aviv Museum of Modern Art.

Curatrice presso il Museo Eretz Israel, nasce a Milano nel 1981 e dal 2009 si trasferisce a Tel Aviv per un Dottorato in Antropologia a cui segue un Postdottorato e nel 2016 la nascita di Enrico: 50% italiano, 50% israeliano, come il suo compagno Udi. Collaboratrice dal 2019 per l’Avvenire, ha pubblicato nel 2015 il suo primo romanzo “Life on Mars” (Tiqqun) e nel 2017 “The Israeli Defence Forces’ Representation in Israeli Cinema” (Cambridge Scholars Publishing). Il suo ultimo libro è Tel Aviv – Mondo in tasca, una guida per i cinque sensi alla scoperta della città bianca, Laurana editore.