La presenza ebraica in Piemonte risale alla fine del XIV secolo e inizia con i flussi dalle terre francofone e dalle aree di lingua tedesca

Con la determinazione dei volenterosi, iniziamo un lavoro di riflessione sulla presenza storica dell’ebraismo italiano. A livello regionale come macro-regionale. Lo proseguiremo nel tempo, con i dati che andiamo raccogliendo e che risulteranno sufficientemente riscontrati. Va da subito tenuto in considerazione il fatto che l’attuale disposizione amministrativa del nostro Paese non coincide con quelle che storicamente, dal primo insediamento ebraico peninsulare (dal II secolo ante era volgare) ai tempi correnti, si sono succedute. Raccontare la presenza dell’ebraismo in Italia, in fondo, è la cartina di tornasole per comprendere le dinamiche attraverso le quali, nel corso del tempo, si è determinata l’idea stessa di un’unità nazionale. Ovvero, di una condivisione tra tradizioni, abitudini, storie diverse. Non si tratta, quindi, della ricostruzione ex novo di una complessa storia che altri, almeno in parte, già hanno raccontato. Semmai è il caso del ritorno su un luogo, quello della nostra faticosa identità nazionale, dove le minoranze hanno contato almeno quanto le maggioranze.

Sul piano storico, il primo passaggio è l’identificazione della porzione di territorio che si intende prendere in considerazione. Nel corso del tempo, infatti, le giurisdizioni politiche, amministrative così come le sovranità statali sono significativamente mutate. La nozione di «Piemonte» che presiede al suo attuale disegno territoriale, al pari delle altre regioni, non è infatti analoga a quella che veniva adottata o intesa come di senso corrente nel tempo trascorso. Negli ultimi due secoli del Medioevo (per convenzione conclusosi definitivamente con la scoperta delle Americhe) le giurisdizioni sull’attuale territorio regionale erano molteplici. In particolare, rilevante era la presenza del ducato di Savoia (esteso fino a Nizza), del marchesato di Saluzzo e di quello del Monferrato, nonché del ducato di Milano e della Repubblica marinara di Genova. Si trattava, dal punto di vista politico, di una notevole frammentazione, che concorreva a creare abitudini, prassi ma anche osservanze e vincoli tra di loro distinti.

In un tale contesto, la presenza ebraica in Piemonte, quella di cui almeno si ha un riscontro tangibile, risale alla fine del XIV secolo. È un’agglomerazione progressiva, prodotta soprattutto dai flussi provenienti dalle terre francofone (con l’insediamento nel marchesato di Saluzzo) o dalle aree di lingua tedesca così come veneto-lombarda (territori occidentali del ducato milanese e nel Monferrato). Fino alla metà del XVI secolo, fu invece scarsamente significativa la residenza di ebrei provenienti dall’Italia centrale e, in particolare, da Roma. La distinzione tra «francesi» e «tedeschi» è testimoniata dalla radice di diversi cognomi. Nel primo caso, tra gli esempi maggiormente significativi, Bedarida (da Bédarrides), Cavaglion (Cavaillon), Diena (Yenne), Foa (Foix), Migliau (Milhaud), Momigliano (Montmélian). Nel secondo, Alamani, Alemanni (e le molte variazioni, che indicano una provenienza da area germanofona), Luzzati (Lausitz), Ottolenghi (Oettlingen), Treves (Treviri).

Storicamente, l’insediamento più cospicuo è quello che si registra a Savigliano a partire dall’inizio del XV secolo. L’esordio, in questo caso, è attribuito a due fratelli, Abramo e Amedeo Foa. Più in generale, si trattava di nuclei famigliari che, in un percorso a raggiera, nei decenni successivi si stabilirono, progressivamente, a Chieri, Cuneo, Mondovì, Rivoli, Torino. Verso la metà del Quattrocento di hanno poi testimonianze di presenze ebraiche a Chivasso, Ciriè, Lanzo, Novara, Pinerolo, Biella, Cavllermaggiore, Novi Ligure, Ponzone, Valenza, Vercelli, Vigone. A cavallo del secolo successivo l’estensione territoriale si amplia, comprendendo presenze ad Alba, Alessandria, Arona, Asti, Avigliana, Barge, Bassignana, Biandrate, Borgomanero, Busca, Caraglio, Carmagnola, Carignano, Casale Monferrato, Caselle, Cassine, Castellazzo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castelletto Monferrato, Ceva, Cherasco, Felino, Felizzano, Fossano, Frugarolo, Fubine, Gavi, Grazzano, Masserano, Momo, Mondovì, Montemagno, Morano sul Po, Nizza Monferrato, Novara, Ovada, Piasco, Quargnento, Rcconigi, Revello, Rocca d’Arazzo, Romagnano Sesia, Sale, Saluzzo, San Salvatore Monferrato, Sezzadio, Solero, Tagliolo, Tortona, Trino, Voltaggio oltre che in ulteriori località di minore dimensione. L’elenco non è di circostanza poiché restituisce una topografia della diffusione non tanto dell’ebraismo quanto degli ebrei: se nel primo caso si può parlare di uno stanziamento di lungo periodo, con il secondo ci si rifà a passaggi più o meno di circostanza, destinati solo in alcuni casi a tradursi, successivamente, in un radicamento continuativo.

La maggioranza dei nuclei presenti sul territorio svolgevano attività economiche legate al prestito di denaro. Anche per una tale ragione si verificò una simile disseminazione territoriale, a fronte della modesta consistenza numerica dei singoli insediamenti (entro la metà del Quattrocento il rimando è 245 capifamiglia, perlopiù concentrati nell’area compresa tra Savigliano, Torino e Cirié). Le dinamiche della presenza ebraica, e la sua durata nel tempo, erano legate quindi sia alle dimensioni delle famiglie che alle politiche di integrazione o di interdizione che venivano pratiche dalle autorità politiche e amministrative sulla scorta dei bandi religiosi e delle mutevoli condizioni socio-economiche delle singole realtà locali. Fattori decisivi, tra il Trecento e il Cinquecento, furono comunque le espulsioni di intere comunità (a partire da quella di Avignone, nel 1320), con il transito verso le terre attigue, quindi d’oltralpe, al pari della transizione, in molti territori, dai banchi di pegno cristiani al prestito ad interesse per parte ebraica.

Gli equilibri dell’ebraismo peninsulare, d’altro canto, conobbero un significativo mutamento proprio in quel lungo lasso di tempo. Se per tutta l’età medievale la presenza ebraica era stata prevalentemente radicata nell’Italia centro-meridionale, con la fine del XVI secolo, di fatto, la quasi totalità delle famiglie ebraiche risiedeva oramai nella parte settentrionale della Penisola. Per dare una misura delle dimensioni di grandezza, alla fine del Quattrocento si ritiene che la presenza ebraica ammontasse a circa 70mila soggetti, su una popolazione complessiva di una decina di milioni di individui. L’incidenza era quindi intorno allo 0,7%. A titolo di comparazione, nello stesso periodo di tempo in Spagna, dove si contava un pari numero di elementi, almeno 200mila erano ebrei. Nel complesso, prima dell’espulsione dai territori controllati dalla Chiesa cattolica (1569), con l’eccezione di Roma e Ancona, e prima ancora dal Regno di Napoli (1533), esistevano una cinquantina di comunità ebraiche. Insieme a Roma, l’insediamento più corposo era quello siciliano, composta da 25mila componenti, pari ad almeno il 3% della popolazione isolana. La successiva migrazione interna, perlopiù forzata, comportò quindi sia un rimescolamento nella distribuzione geografica dell’ebraismo peninsulare sia la scomparsa di antiche comunità (per fare solo qualche riferimento, gli insediamenti dei Castelli romani, di Camerino, Fano, Orvieto, Ravenna, Spoleto, Terracina, Viterbo ma anche di Tagliacozzo, Segni, Veroli, Nepi, espressioni di una pregressa presenza territoriale che è entrata a fare parte dei cognomi di intere famiglie).

L’insediamento e il radicamento ebraico, a partire da quello piemontese, non è tuttavia intellegibile, e quindi interpretabile, se ad esso non gli si accordano i fattori economici che lo hanno storicamente accompagnato. L’istituto fondamentale era il rapporto di «condotta», ovverosia una sorta di contratto di comportamento legato alla sfera finanziaria al quale i contraenti si vincolavano reciprocamente. Le autorità chiedevano ad un capofamiglia di prestare, a sé medesime oppure a dei privati cittadini, avallandone la solvibilità, del denaro. Come contropartita si assumevano l’onere della restituzione a determinate condizioni, in genere pattuite più o meno consensualmente. Va da sé che tali accordi, basati spesso sull’asimmetria di potere tra i singoli e le istituzioni, potessero variare, anche unilateralmente, a seconda del mutare delle circostanze. Tratto comune della «condotta» era comunque il diritto di residenza, circoscritto temporalmente (in genere una decina d’anni), attribuito al titolare del banco, ai suoi familiari, agli eventuali collaboratori. Tale aspetto, permette di meglio inquadrare le ragioni di una mobilità interregionale così come tra singole unità amministrative minori, poiché lo spostamento dei nuclei familiari era non di rado motivato – oltre che da ulteriori ordini di considerazione – anche dalla sussistenza di un contratto che ne prevedesse la permanenza in un determinato luogo per un certo lasso di tempo.

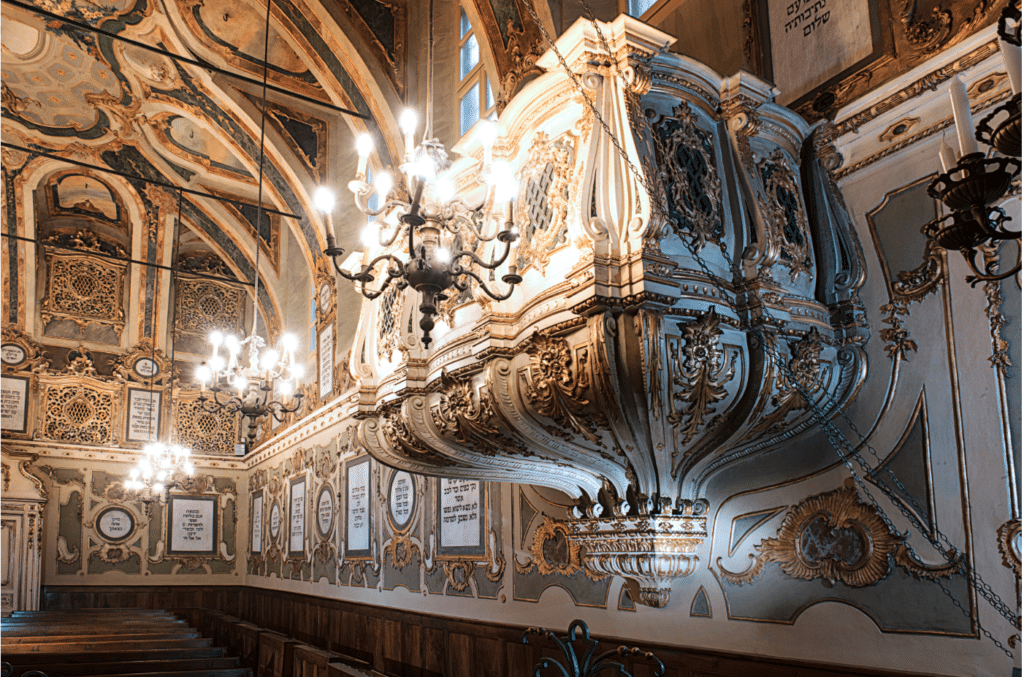

Alla «condotta» si legavano poi altri aspetti contrattuali, come il tasso d’interesse, la conservazione e l’eventuale cessione dei pegni e così via. La traiettoria creditizia, ossia il flusso dei capitali e gli scambi da essi ingenerati, storicamente hanno quindi costituito un valido tracciato per identificare gli spostamenti dell’ebraismo peninsulare, al netto, si intende, delle pratiche persecutorie intentate ciclicamente dalle autorità. Quest’ultima cosa, in sé, rispondeva anche a calcoli di interesse economico: quando la presenza ebraica poteva risultare stridente rispetto ai calcoli delle autorità, si provvedeva ad espellerla o comunque a ridimensionarla. All’accordo di condotta si legavano inoltre alcune prerogative, come la libertà di culto, la presenza di sinagoghe e luoghi di culto e studio, la gestione di singole parti cimiteriali per la sepoltura dei congiunti, l’eventuale dispensa dall’indossare o portare segni di riconoscimento in pubblico, la possibilità di avvalersi di levatrici e balie cristiane, particolari regimi fiscali agevolati (così come il pagamento di una tassazione a sé stante), il diritto all’autodifesa attraverso la libera disponibilità di armi, l’esenzione dall’adempimento di obblighi e corvée militari (man on del loro finanziamento). A margine di questo regime pubblico di scambi, si era strutturata una vera e propria comunità di mediatori: la rilevanza dell’oggetto in sé (denari in prestito, per le attività economiche, nobiliari e di corte, di contro ad una tolleranza istituzionale) faceva sì che non poche persone, nei centri urbani, venissero coinvolte nelle contrattazioni tra ebrei e non ebrei. Di fatto ciò istituiva un reticolo di relazioni estremamente laborioso, indispensabile per lo sviluppo delle società locali.

La regola vigente, fino al XVIII secolo, era comunque che le comunità cristiane non fossero “contaminate” dalla presenza ebraica, rimanendone altrimenti potenzialmente influenzabili e “corruttibili”. Da ciò derivava la prassi concreta per cui la stessa «condotta»costituisse una sorta di dazio implicito, con il quale le famiglie ebraiche, almeno quelle che erano in grado di adempierlo, pagavano il diritto temporaneo a risiedere in un borgo o in una qualche cittadina, rimanendo rigorosamente escluse dall’esercizio delle professioni organizzate in corporazioni e dal possesso e dalla coltivazione della terra. In buona sostanza, la presenza ebraica in Piemonte (e non solo in questa regione) si caratterizzava per una compensazione tra protezione delle autorità di contro alla fornitura di servizi, soprattutto di ordine finanziario. L’insieme di queste prassi era sanzionato negli Statuti (soprattutto a partire dal 1403 e poi dal 1430), con i quali si rendeva materia legislativa anche il rapporto con la componente non cristiana della società.

Al netto di altri ebraismi peninsulari, quello piemontese, nella sua sostanziale molecolarità, disperso com’era nel territorio, a lungo visse il duplice problema di preservare tradizioni e identità insieme al confrontarsi con le lusinghe e le “tentazioni” dell’ambiente circostante, di cui era comunque parte, quand’anche vigesse un qualche regime di segregazione spaziale e relazionale, soprattutto da dopo la Controriforma. Poiché, come parte di una più ampia collettività, anche in esso si registravano competizioni, contrapposizioni (di interessi materiali come anche sulle pratiche del culto e, più in generale, sulle forme di organizzazione comunitaria) nonché manifestazioni di devianza rispetto alle regole del convivere civile. Benché il livello di alfabetizzazione fosse senz’altro molto più alto che quello registrabile tra i cristiani, e soprattutto nelle campagne, non di meno in età moderna il Piemonte non costituì un centro nevralgico di studi e formazione sia culturale che rabbinica, così come mancò quella vocazione all’intrapresa editoriale che invece, spostandosi verso il nord-est (tra tutte Mantova e Padova) era invece già allora un tratto acquisito. E tuttavia, anche da questa irrisolta dialettica tra dispersione e ricomposizione, con l’età moderna andarono definendosi le caratteristiche di quell’ebraismo che poi, durante e dopo i rivolgimenti rivoluzionari, avrebbe concorso a dare significati e accezioni peculiari ai processi di unificazione italiana.

Torinese del 1964, è uno storico contemporaneista di relazioni internazionali, saggista e giornalista. Specializzato nello studio della Shoah e del negazionismo (suo il libro Il negazionismo. Storia di una menzogna), è esperto di storia dello stato di Israele e del conflitto arabo-israeliano.

Perché il Signor Rabbino Alberto Moshe Somekh non ci illustra il rito di A.Pa.M [Asti + Fossano + Moncalvo]?

Molto intereressante culturalmente un unprinta profonda nel pensiero piemontese e eta Cavour ebreo??