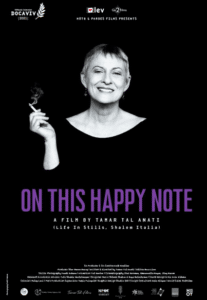

Amore, morte, amicizia e guerra nel documentario “On this happy note” per la regia di Tamar Tal Anati

“Non so da dove iniziare” “Comincia dal mezzo allora. Ogni scrittore lo sa”.

Parte così il film-documentario che ha per protagonisti la drammaturga Anat Gov e l’amico, agente e intervistatore, Arik Kneller. Il titolo è On this happy note e la regia di Tamar Tal Anati, nota al pubblico italiano per altre opere che hanno avuto un buon successo come Shalom Italia e Life in Stills. La nota positiva di cui si parla allude a un atteggiamento da tenere di fronte alla morte. Anat Gov infatti è malata terminale di un cancro al quarto stadio e attende la fine (morirà nel 2012, anche se il film è del 2021). Gov non è una di quelle persone che non vuole nominare la parola tabù, cancro, ha deciso di non averne paura. Anche se la stessa malattia le ha portato via i genitori quando era ancora piccola. Vuole prepararsi alla morte con metodo e coscienza, per “lasciare una scrivania pulita e organizzata”.

Il dialogo non è sempre facile, perché a volte va a toccare il nodo dell’intervista in modo così diretto da sembrare spietato. In realtà non è un film sulla morte della scrittrice ma sulla morte in sé e sul nostro rapporto con lei, su come intendiamo relazionarci a un destino che accomuna tutti noi. Ma c’è anche tanta vita, ci sono i ricordi. Quelli professionali che partono da una giovanissima scrittrice e sceneggiatrice, innamorata del mondo del teatro, troppo timida per fare l’attrice anche se si definisce una ragazza rock e basta guardarla in faccia per sentire la forza e l’energia del suo sguardo azzurro, penetrante. I testi scritti e diretti in sodalizio con l’amica regista Edna Mazya (“ci chiamavano un mostro a due teste”) a cui la legherà un rapporto intenso, ben oltre il piano professionale. Un matrimonio di anime, anche se non potrebbero essere più diverse: assertiva e sicura Edna, più schiva e interiore Anat.

E tuttavia questa autrice ha toccato temi caldi, ha fatto vibrare molte corde del femminile. Ha parlato di amicizia tra donne in modo disincantato, umoristico (la sua cifra) ma anche senza veli, profondo in Best Friends (1999) il testo che l’ha fatta conoscere al grande pubblico; ma anche di guerra, conoscendo da vicino lo strazio dei soldati feriti quando è andata ad esibirsi per loro, di impegno sociale e civile (la vediamo ricevuta allo Knesset a disquisire della politica dei confini e il ruolo degli artisti nel conflitto). Giornalista per rabbia, scrive di tutto ciò che le sembra sbagliato dopo l’assassinio di Rabin, vuole incontrare il diverso, il nemico: ortodossi (i più ironici, dice), palestinesi, coloni. Perché vivere in Israele significa condividere una realtà complessa in cui devi dare il tuo contributo, come quando suona la sirena per Yom Ha Shoah e ti senti di far parte di qualcosa di piccolo e di giusto.

“Spero che i nostri vicini avranno presto un giorno dell’indipendenza”, dice; e intanto nel 2000 scrive Lisistrata ribadendo che se il potere fosse in mano alle donne forse la pace sarebbe più vicina. E poi quel testo che le regala un successo universale, Oh Dio mio, del 2008. Ma tu credi in Dio?, le chiede a bruciapelo Kneller. E lei risponde: “Non credo a quel Dio che ti dice che devi strappare la carta igienica prima di Shabbat. Credo che dovremmo essere brave persone”. E poi ci sono i ricordi personali, le foto con la figlia incinta (la nipotina purtroppo morirà, ma dopo che Gov sarà già scomparsa), il marito amato, sposato nonostante il parere contrario dei parenti che avrebbero voluto per lei almeno un medico; quel marito anche lui artista, pasticcione, che fa il ketchup in casa sporcando il soffitto della cucina di rosso, quel marito a cui il pensiero di Anat corre sempre, arrivando addirittura a pensare a una nuova fidanzata con cui possa riaccasarsi.

Perché tutto per lei diventa teatro, si trasforma in scena iconica. Come l’elenco dei medicinali per la chemioterapia che l’infermiera sciorina in una lunga lista, che dà vita a un musical sul cancro. Scrivere trasforma il negativo in positivo, scrivere è il senso della vita. Non si piange mai addosso. “Una foglia cade, l’albero forse piange”? risponde a una domanda, citando un detto buddista. “Pensiamo di essere importanti, è tutta una questione di ego. Io non sono avida, ho avuto una bella vita”. C’è una buona e una cattiva morte. Quella buona è avere tempo di dire addio, di rimettere a posto la scrivania, di star bene con quello che si è fatto fino a quel momento. “Mi piace pensare che nella morte stai tornando a casa”. O magari vai a passeggiare sulla Via Lattea, come ricorda una commossa Edna Mazya alla fine. Ma niente lacrime, niente rabbia: consapevolezza e orgoglio. Morire è un’arte come le altre. La vita va chiusa su una nota positiva, non sul rimpianto.

“Ero una ragazza rock. Una ragazza rock non può morire così”.