Cinque articoli apparsi sulla stampa internazionale nell’ultima settimana

Una piccolissima selezione di articoli che stimolano la riflessione, invitano al dibattito e parlano di storia. Da leggere e magari commentare su queste pagine: ci piace sempre conoscere la vostra opinione.

Israele e la Diaspora: un riflessione in seguito alle elezioni israeliane

“Netanyahu è il re degli israeliani, ma non è il re degli ebrei”. Sintetizza così il suo pensiero Jane Eisner su Forward.com in un articolo successivo alle recenti elezioni politiche, vinte ancora una volta dall’attuale Primo Ministro. “Sostengo da un po’ di tempo” scrive la Eisner “la necessità di ricalibrare le relazioni tra Israele e quello che viene definito il popolo della Diaspora. Un termine che, nel suo stabilire un contrasto tra centro e periferia, tra patria ed esilio, mi piace sempre meno, perché non corrisponde alla realtà di una maggioranza ebraica che risiede fuori da Sion, e che fortunatamente continuerà a viverci”. Prosegue poi con una riflessione sul recentissimo esito delle elezioni, che considera rivelatore: “La rielezione di Netanyahu ci dice che molti ebrei israeliani, come il loro Primo Ministro, considerano il mondo ostile”.

Il consolidarsi di una politica di estrema destra e di un potere religiosamente conservatore in Israele acuisce notevolmente le distanze tra chi vive in quel Paese e chi no, commenta la Eisner. Che parla di decenni in cui i valori di riferimento per gli ebrei americani e quelli di Israele erano comuni e compatibili. Oggi, non è più così. E conclude sostenendo la necessità da parte degli ebrei americani di rispettare l’esito del voto democratico, ma al tempo stesso di marcare le differenze nel rispetto di “ciò che veramente siamo”. Ovvero, si chiede l’autrice, come possiamo sostenere l’Israele in cui crediamo senza supportarne il governo? La risposta, secondo Eisner, può trovarla la creatività dell’ebraismo americano. L’articolo si chiude con uno strillo di Forward.com in cui si sottolinea che quelle riportate sono le opinioni dell’autrice, non necessariamente in linea con quelle della redazione, per lanciare poi una campagna di raccolta fondi a supporto del giornalismo senza paura. Anche questo merita una segnalazione.

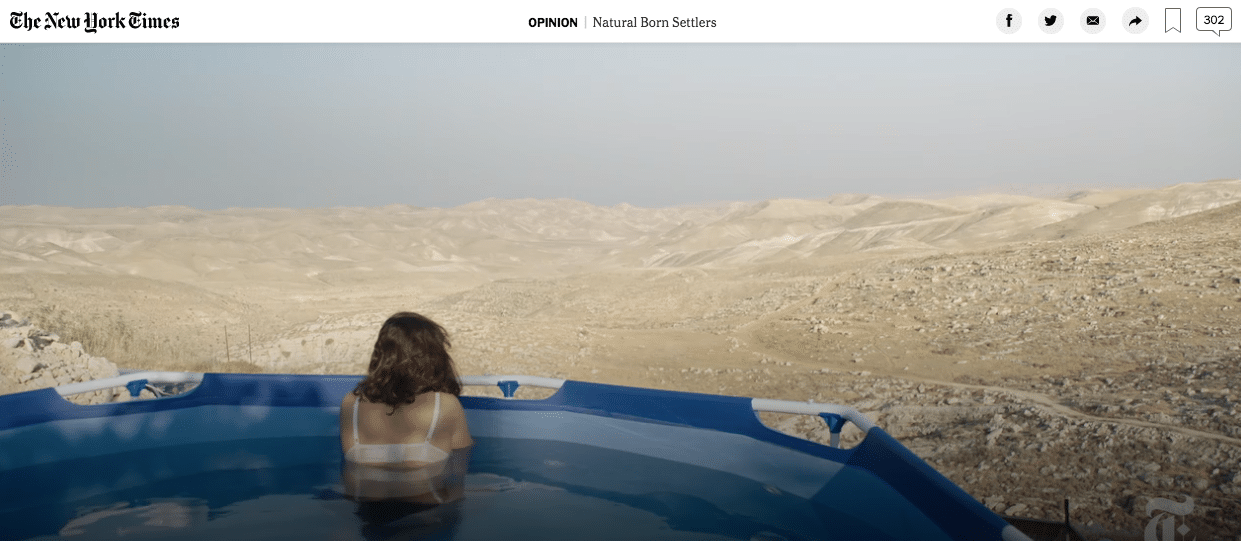

La telecamera, uno strumento di conoscenza: storie dai territori a Sud di Gerusalemme

Natural Born Settlers è il titolo dell’articolo firmato dalla film maker israeliana Iris Zaki sul New York Times.

Il sottotitolo è chiaro: Non ho mai capito i coloni israeliani. Così sono andata a stare tra loro. Dalla sua Tel Aviv decide di trascorrere un’estate a Tekoa, un insediamento a Sud di Gerusalemme, tra i più moderati, abitato da una popolazione mista e con una grossa comunità di artisti: vuole capire, magari per scoprire che con la popolazione locale ha più punti in comune di quanto non creda. Il video, supportato dal Pulitzer Center, è un racconto dettagliato di dati e informazioni in un girato altamente poetico, in cui la regista si mette in gioco in prima persona. È lei a condurre il lavoro, dalle riprese alle interviste a vari coloni dell’insediamento. Vuole farsi raccontare le vere storie di chi ha deciso di vivere nei territori occupati, in luoghi largamente considerati illegali dal diritto internazionale. Così sistema le sue telecamere in modo da avere una doppia ripresa al tavolino, abbellito da una tovaglia ricamata, a cui Zaki siede giorno dopo giorno in compagnia degli abitanti, che, uno alla volta, snocciolano storie di infanzia, necessità attuali, prese di posizioni politiche e religiose e molti altri punti di vista. Anche il montaggio è interessante perché trasforma il documentario in un viaggio intimo e presonale, dove le vicissitudini dell’anima di Iris vanno a mescolarsi al paesaggio, alle storie e ai fatti, quelli che vuole raccontare. Al mondo, certo, ma prima di tutto a se stessa. Perché il suo è un tentativo di comprendere le ragioni di chi la pensa diversamente da lei, convinta che gli insediamenti siano uno dei maggiori ostacoli al raggiungimento di una pace stabile in Medio Oriente.

Le memorie di un Jewish Punk Rocker

Bram Presser è un “Jewish Punk Rocker” con due piercing sulle labbra e un passato da cantante in una hardcore band australiana, gli Yidcore, specializzata nei remake in chiave punk di brani della tradizione ebraica (per questa scelta hanno ricevuto minacce online da parte di forum neonazisti) . The Book of Dirt, il suo libro premiato dal Jewish Book Council con il Goldberg Prize for Debut Fiction racconta la storia dell’olocausto della sua famiglia. Ne parla un articolo apparso su The Times of Israel dal titolo Perché solo un punk rocker ebreo poteva scrivere un romanzo lirico sulla Shoah? “Mio nonno Jan non voleva in nessun modo raccontare la tragedia avverso cui era passato” spiega Presser, “Lo fece solo due volte: una alla Melbourne Jewish School per tenere viva la memoria della Shoah negli studenti e un’altra volta per il bar mitzvah di suo fratello”. Racconti che hanno acceso la sua curiosità, fino a voler indagare su ogni singolo dettaglio di questa tragedia familiare. Voleva conoscere la storia di suo nonno e riesce a ricostruirla cercando prove e documenti nella Repubblica Ceca, in Polonia, in America e anche in Inghilterra. Otto anni di lavoro che gli hanno permesso di intrecciare indissolubilmente e per sempre le vicende della sua famiglia con la storia.

Faye Schulman, la fotografa partigiana dal cappotto di leopardo

A Partisan’s Memoir è il libro autobiografico di Faye Schulman, una fotografa ebrea e partigiana, nata in Polonia, famosa per aver immortalato la lotta al nazismo nell’Europa dell’Est. Ne parla Rokhl Kafrissen su Tabletmag.com. Che inizia così: “Una sera, mentre ero a letto e scorrevo distrattamente i feed di Facebook come al solito, un post del Jewish Partisan Educational Foundation mi ha raggelato. Diceva: “Durante Pesach del 1943, la partigiana ebrea Faye Schulman ha osservato la festività mangiando solo patate”. Sotto al testo, una foto in bianco e nero di un gruppo di combattenti in un bosco. Tra gli uomini, armati di fucili e cartuccere, una ragazza sorridente, chiusa in un cappotto leopardato. Sembrava quasi un set di Hollywood ma invece era tutto vero. La ragazza con il cappotto di leopardo, Faye Schulman, era una partigiana in una brigata non ebraica. Ma anche l’unica fotografa ebrea della resistenza che si conosca. E quella foto è sua, sviluppata nel bosco con mezzi di fortuna. Non solo aveva trascorso Pesach nutrendosi di sole patate, ma lo aveva celebrato in segreto: non doveva far scoprire alla brigata Soviet Molotava di essere ebrea. Già osservare Pesach è difficile, farlo da sola in quel contesto, ai miei occhi è sembrato qualcosa di sovrumano”.

Una storia incredibile di coraggio e dedizione: nel 1942 i nazisti massacrarono 1.850 ebrei nel ghetto di Lenin in Polonia. Tra le vittime, l’intera famiglia della Schulman costretta a immortalare il massacro con la macchina fotografica. Faye venne risparmiata dall’eccidio proprio in qualità di fotografa. Liberata dalla prigionia in seguito ad un raid partigiano, Faye si arruolò nella brigata Soviet Molotava e iniziò la sua attività di lotta e testimonianza. Sempre avvolta dal suo cappotto leopardato. Le sue foto sono in mostra fino al 26 maggio al Jewish Museum Milwaukee.

Un rabbino nell’esercito

Igal Avidan su The Jewish Chronicle riporta la notizia di un provvedimento assunto dalla Ministra della Difesa tedesca, Ursula von der Leyen: istituire la presenza di un rabbino per l’assistenza spirituale e religiosa dei soldati ebrei arruolati nell’esercito (circa 300). L’annuncio è stato fatto durante un incontro organizzato dal Central Council of Jews in Germany e la proposta è quella di garantire una guida religiosa e spirituale a cristiani, ebrei e musulmani (circa 3mila arruolati nell’esercito tedesco).