Cosa significa tradurre? Fare un’operazione di comunicazione, certo. Ma anche di contaminazione: crea un’osmosi tra due universi di pensiero

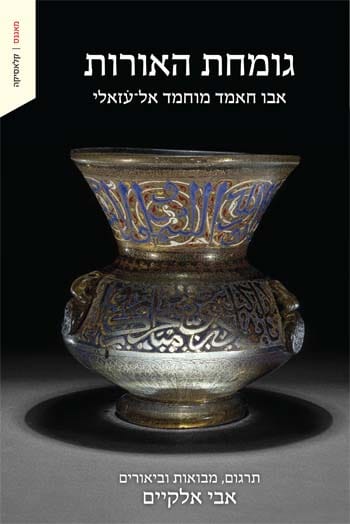

Bet hamidrash, sinagoga, sala conferenze-concerti, una piccola galleria d’arte formano il centro Neve Schechter, a Neve Zedek (Tel Aviv). Ne è rabbino Roberto Arbib. Romano, si è formato come rav nell’alveo del movimento massorti. E’ proprio Rav Arbib a moderare la serata, con oratori ebrei e mussulmani, dedicata alla presentazione della nuova traduzione in ebraico (Magnes Press, 2018) de La nicchia delle luci di Al Ghazali, opera nella quale il filosofo medioevale si dedica ad un ampio commento alla Sura della luce, testo coranico di riferimento per la corrente sufi. Ma perché una nuova traduzione di un’opera che venne tradotta due volte in ebraico durante il medioevo?

Pensieri intrecciati

Un’espressione viene richiamata in diversi interventi nel corso della serata: nuova spiritualità israeliana [ruhaniut israelit hadashà]. All’orecchio risuona anzitutto Israel, la matrice ebraica. E tuttavia Israel, come nome dello stato, è comprensivo anche delle diverse minoranze non ebraiche – tra cui, la principale, quella arabo-mussulmana. La nuova traduzione del testo di Al Ghazali, messa a punto da Avi Elqayam, esprime in modo icastico questo delicato intreccio. Come strumento di passaggio permette non soltanto il compiersi di una comunicazione (riferire in ebraico ciò che è stato scritto in arabo) ma mette in moto un processo inedito: pensare in ebraico ciò che, senza l’arabo, non sarebbe stato pensato – non così, non in questa maniera. E, di nuovo, all’inverso: apportare, attraverso il filtro dell’ebraico, all’originale arabo ciò che questo, di per sé, non conteneva. Si delinea così un pensiero – la “nuova spiritualità”, appunto – che intreccia le due comunità di appartenenza, pur senza abolirne la ragion d’essere specifica.

La traduzione non è solo una questione tecnica ma ha una valenza simbolica e un effetto sulla realtà sociale. Prendiamo – spiega Al Qayam, curatore dell’opera – un esempio: come tradurre Allah? Con Elohim o riportare, in caratteri ebraici, il sintagma Allah? L’opzione scelta da Avi Elqayam è la seconda. Il paradigma è quello di Sa’adia Gaon che tradusse in giudeo-arabo il Tanak, in modo da renderlo accessibile agli ebrei arabofoni – e rese Elohim con Allah, creando così un punto di contatto tra mondo ebraico e arabo-mussulmano.

Del resto è proprio del mistico guardare oltre, senza annullare, i contorni normativi e teologici della propria comunità e tendere verso la contemplazione dell’Uno delineando un percorso trasversale alle varie fedi.

Un lascito del sionismo

Il tema di una ruhaniut israelit hadasha può interessare anche quei soggetti di diversa provenienza, che, pur senza disconoscere le proprie origini, si pongono sulla soglia delle stesse: uno dei grandi lasciti del sionismo è la possibilità di sentirsi pienamente ebrei pur facendo propri (anche) ideali di altra provenienza. Così la costituzione di tale nuova spiritualità si rivela non solo processo di traduzione tra lingue, e contatto tra le rispettive comunità, ma anche percorso che interseca soggettività eterogenee ponendosi il compito tanto di riavvicinare i laici alla Tradizione, quanto di evitare che quest’ultima divenga autoreferenziale.

Non a caso il centro comprende anche una galleria d’arte, intenta a porre un legame tra Atene e Gerusalemme, tra la laica Tel Aviv e la Tradizione. Avi Elqayam, nelle sue lezioni, è d’uso dire che lo Zohar è opera visiva. Vi sono libri, vien da pensare, che possono parlare solo a chi ha educato il proprio sguardo al bello. Un invito, un po’ eretico, a guardare con gli occhi di Atene – educati all’estetica – per capire, e soprattutto vivere in prima persona, una parte di Gerusalemme, che non poco deve a un dottore di legge e sufi persiano, che scrisse in arabo.