Un omaggio a cento anni dalla nascita, in onda il 31 luglio su Rai5

La mano del chimico, che esamina, distingue, combina gli elementi; la mano dell’alpinista, aggrappata alla roccia, a saggiare la montagna; la mano dello scultore, che trasforma la materia; e la mano dello scrittore, che sceglie puntuale le parole, fissa esperienze di vita, ricordi dolorosi.

Mani che fanno, mani che creano: diverse, eppure capaci di coesistere nella persona di Primo Levi.

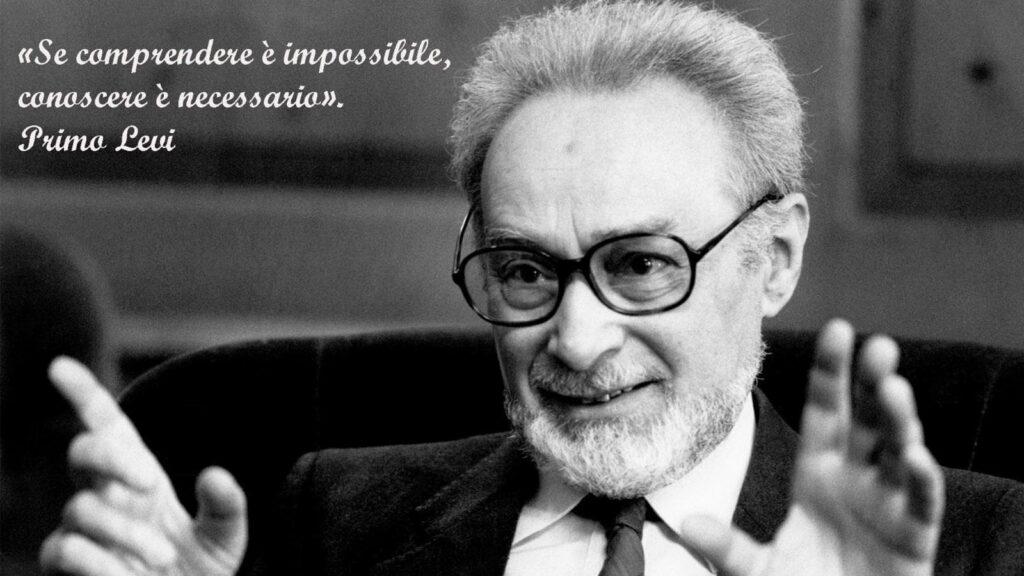

A Primo Levi è dedicato il documentario di Bruna Bertani “Le mani di Primo Levi”, che sarà trasmesso su Rai 5 alle 21.15 proprio nel giorno del centenario dalla nascita, mercoledì 31 luglio.

I luoghi e le voci: il racconto su un doppio binario

Si tratta del secondo documentario realizzato dalla regista sullo scrittore: con il primo (“Gli sci di Primo Levi”, 2017), ha in comune la concretezza espressa dal titolo; gli sci e le mani, elementi reali, che proprio in virtù della loro tangibilità danno forza alla narrazione.

Il documentario – realizzato con riprese originali e inedite e con materiali fotografici forniti dal Centro Internazionale di Studi Primo Levi – rilegge le diverse esperienze dell’uomo e dell’artista attraverso la manualità, seguendo un doppio binario.

Il primo binario si snoda attraverso i luoghi di Primo Levi, ripresi in immagini originali: la montagna di Rocca Sbarua, la ex Siva (fabbrica di vernici) di Settimo Torinese in cui lavorò, le botteghe dei suoi racconti, i luoghi del dolore, dal campo di Fossoli a quello di Auschwitz. Questi ultimi, in particolare, si svelano allo spettatore in filmati inediti e storicamente fedeli alle vicende di Levi. Diversamente da altre opere visive, infatti, il documentario non si sofferma sui campi di Auschwitz I (nel quale Primo Levi giunse da Fossoli, ma fu immediatamente trasferito) e Birkenau (nel quale non mise mai piede), bensì sui luoghi autentici: il campo di Monowitz (detto anche Auschwitz III) al quale Levi fu destinato, con la sua unica baracca rimasta in piedi; la Judenrampe dove scese; ciò che resta della Fabbrica Buna, dove lavorò.

Il secondo binario si compone delle voci che, insieme, raccontano – senza tirare conclusioni – Primo Levi a partire dalle mani: gli storici Anna Bravo e Marcello Pezzetti sulla vita dei Lager, sulle esperienze degli incontri con mani cattive e – possibilità rarissima, eppure non assente – con una mano buona; Paola Valabrega, la prima studiosa dell’importanza delle mani in Levi; il critico letterario Ernesto Ferrero; Marco Belpoliti, curatore dell’opera omnia; l’architetto Gianfranco Cavaglià, già ordinario di Tecnologia dell’Architettura; l’alpinista e scrittore Enrico Camanni; Peppino Ortoleva, studioso del ruolo del lavoro nell’opera di Levi; il rabbino capo di Venezia Scialom Bahbout, che interviene sul ruolo della mano nella tradizione ebraica; il professor Robert Gordon, docente a Cambridge e autore di importanti saggi; e il professor Pierpaolo Antonello, docente a Cambridge e studioso dei rapporti tra scienza e scrittura in Primo Levi. Chiude il documentario l’attore Luigi Lo Cascio con la lettura della poesia “L’opera” di Primo Levi, in cui lo scrittore riassume la sua concezione della creazione letteraria e non solo.

Due binari comunicanti, quello dei luoghi e quello delle voci, che viaggiano verso la riscoperta della contemporaneità del pensiero di Levi. Ma perché raccontare lo scrittore partendo dalle mani? Pensiamo spesso alla scrittura come a un lavoro mentale, intellettuale, che non coinvolge – non in modo che meriti di essere raccontato – la manualità. Che cosa sono allora le mani per Primo Levi?

Le mani, per un umanesimo del fare

Come spiega Marco Belpoliti, nella scrittura di Levi l’uso delle mani è in qualche modo una metafora; la manualità è per lui così importante che egli utilizza soprattutto verbi del fare. Quasi una traslitterazione da un’idea astratta a una concreta di scrittura. Anna Bravo sottolinea come tale caratteristica sia evidente fin dalle prime pagine di Se questo è un uomo, in cui abbiamo una successione di verbi che descrivono azioni. Difficilmente Levi descrive direttamente un sentimento, uno stato psicologico: i sentimenti si deducono, ma dalle azioni. E il fare, l’agire, passa per le mani. Le mani sono la parte del nostro corpo con cui pensiamo e intraprendiamo la trasformazione delle cose, concretamente e metaforicamente: avere per le mani, lasciarsi sfuggire dalle mani… Le mani sono l’icona della capacità umana di intervenire, modificare, creare. Modificare la creta, o un filo di rame; oppure una pagina bianca, trasformandola in una pagina scritta.

Pagine scritte nelle quali Levi include, sovrappone, fonde la preparazione letteraria e umanistica con la vocazione illuminista e positivista, la lingua letteraria con il linguaggio tecnico e scientifico, talvolta anche con il dialetto piemontese, parlato soprattutto dagli operai della fabbrica: di nuovo, perciò, un linguaggio del fare. La parola di Primo Levi non rinuncia mai dunque alla concretezza e all’esattezza, lucide e pertinenti: il suo vocabolario, sostiene Ernesto Ferrero nel documentario, è forse perfino più vasto di quello di Gadda.

Ed è proprio attraverso l’attenzione data al fare, che Levi esprime una sorta di umanesimo. Un umanesimo che passa per le mani, poiché costruendo intorno a sé, l’uomo costruisce anche e soprattutto se stesso, usando la capacità di capovolgere – come fa l’uomo di scienza – l’errore in un’opportunità. Nei suoi esperimenti di chimica, Levi è abituato anche a sbagliare: e come ogni uomo di scienza, sa che dall’osservazione di quell’errore può ricavare un elemento che gli consentirà di raggiungere – o avvicinare – la verità, l’obiettivo, la cosa giusta.

Dunque, una valorizzazione del fare e del farsi che significa anche sbagliare, e usare l’errore per migliorare in direzione della meta.

Mani che scelgono, mani che lavorano

Fare è sbagliare. Ed è anche scegliere e distinguere, come spiegano Ernesto Ferrero e Pierpaolo Antonello, professore di italianistica a Cambridge e specializzato in rapporti tra letteratura e scienza, che nel documentario indaga soprattutto l’uso delle mani di Levi nel laboratorio: le mani del chimico pesano, separano, distinguono gli elementi; le mani dello scrittore scelgono, pesano, distinguono le parole. La sottile e fondamentale maestria del distinguere, che dalla chimica si trasferisce alla scrittura.

Le mani sono anche lo strumento del lavoro che, come illustra Peppino Ortoleva, rappresenta un tema fondamentale e poliedrico di tutta l’opera di Levi: a volte fonte di disperazione e dolore, come quando a Monowitz si è costretti a trasportare mattoni da una parte all’altra, lavoro inutile che non ha altro scopo se non quello di, un’ennesima volta, selezionare tra chi vivrà e chi morirà; altre volte invece, quasi l’unica maniera per avvicinarsi alla felicità, la realizzazione di una fede nel valore di compiere il lavoro e di compierlo bene. Quest’ultimo un tratto, sottolinea Ortoleva, tutto piemontese.

Etica e libertà

Sul finire del documentario, la voce del professore di Cambridge Robert Gordon, in qualche modo, mette insieme tutte le altre. Egli parla di Levi dal punto di vista dell’etica, intesa come sguardo che abbiamo sulla realtà. Nelle ultime pagine di Se questo è un uomo – Gordon evidenzia – ci sono delle note di quasi ottimismo, dalle quali emerge la fiducia nella possibilità creativa e rigenerativa dell’uomo, anche nella situazione più orrenda. Mentre il racconto etico di Gordon si dipana, vengono mostrati alcuni oggetti emblematici della vita da deportato; ma in maniera poetica, quasi astratta, con un voluto distacco dall’utilizzo stereotipato di questo repertorio che rischierebbe di chiudere, limitare Primo Levi nel suo ruolo di testimone della Shoah. Quando, invece, Primo Levi è stato molto di più.

Gordon riporta alcune frasi di Levi che contengono un’allusione – velata d’ironia – al racconto biblico della creazione, Bereshit, affermando che, se in una situazione così dolorosa Levi non perse la vitalità che richiede l’ironia, significa che mantenne accesa questa fiducia nella capacità di creare dell’uomo.

Creazione che simbolicamente passa per le mani. Non a caso, nel documentario viene fatto leggere un pezzo del racconto “Il servo”, nel quale il rabbino Arieh di Praga costruisce il suo Golem. Questo Golem ha il compito di tagliare dei ciocchi di legna con una scure, ma ecco che a un certo punto la getta via e inizia a tagliarli a mani nude. Perché? Perché così facendo, il Golem vuole riscattare la propria dignità, liberarsi dal lavoro servile e, attraverso le mani, affermare l’indipendenza dell’agire. Una bellissima metafora che ricuce tutti gli usi delle mani, metaforici e reali, raccontati dal documentario. Una fede umanista nelle capacità creativa, rigenerativa, trasformativa delle mani dell’uomo. Che a nessuno salti in mente, passato il centenario, di archiviare Primo Levi: la sua è una parola viva che può ancora, come le mani che lavorano, incidere sul nostro presente, e sul futuro.