La scrittrice e giornalista Laura Forti lo intervista a Firenze, in occasione dell’uscita del suo nuovo romanzo, “Le diciotto frustate”

Avevo incontrato Assaf Gavron circa due anni fa, al primo dei Balabrunch che organizzavo per la Comunità Ebraica di Firenze. Balabrunch è un nome un po’ scherzoso che richiama il nostro festival estivo, il Balagàn Cafe, la cui vocazione è il dialogo tra varie forme di ebraismo contemporaneo e la società, la città, le persone. Balagàn è diventata una sorta di catch word fiorentina per un approccio alla cultura ebraica non convenzionale, per tutto ciò che stride, che contrasta con un’etichetta o uno stereotipo. Ed ecco il “Balabrunch con autore”, dove ogni anno invitiamo scrittori ebrei provenienti di volta in volta una diversa aerea geografica: ma – e qui entra in gioco la funzione balaganica – lo scrittore non viene solo a pubblicizzare un libro in uscita, non fa una presentazione frontale e formale. Si mette in gioco con una narrazione personale, racconta sé stesso, il suo percorso e se vuole il suo contesto e poi si intrattiene in un brunch dove il pubblico può continuare a fargli domande, chiacchierare, conoscerlo meglio.

Il primo autore che abbiamo “balaganizzato” è stato appunto Gavron, all’epoca in Italia per presentare La Collina.

Dovendo preparare la scheda per l’intervista scoprii che il nostro ospite aveva molte passioni oltre la scrittura: il calcio, l’informatica (aveva addirittura inventato un videogame, una specie di gioco di ruolo, dove potevi provare a risolvere il conflitto tra israeliani e palestinesi) e cantava in un gruppo rock. Vedendolo di persona mi era sembrato molto giovanile, e mi aveva colpito il contrasto tra il suo aspetto fisico, esile, da ragazzo, e la complessità dei mondi e degli argomenti che trattava – il terrorismo con il primo romanzo La mia storia, la tua storia (edito da Mondadori, 2009) due vicende che si intrecciano e si confrontano, quella dell’israeliano Eitan, detto Coccodrillo, sfuggito a tre attentati e del palestinese Fahmi; un Israele del futuro in Idromania (Giuntina, 2013), quasi un romanzo di fantascienza dove ci si interroga sui rischi di una società disumanizzata dalla tecnologia; infine le contraddizioni interne alla psicologia dei coloni in La collina (sempre Giuntina, 2015) ambientato nell’insediamento immaginario di Maalè Chermesh.

Gli autori che partecipano al Balabrunch in genere fanno anche una piccola tournée toscana, così portammo Gavron a Livorno e Siena ad altre presentazioni che avevamo organizzato e lui fu molto disponibile. Affrontò stoicamente gli spostamenti da una città all’altra nella mia vecchia Punto scassata e rispose puntualmente alle stesse domande senza spazientirsi, disciplinato come un soldato. Quando ci salutammo gli chiesi a che cosa stesse lavorando e lui rispose che avrebbe parlato della vecchiaia. Di nuovo avvertii quel contrasto tra giovinezza e maturità. Perché mai quello scrittore ragazzino voleva trattare un’età così lontana dalla sua?

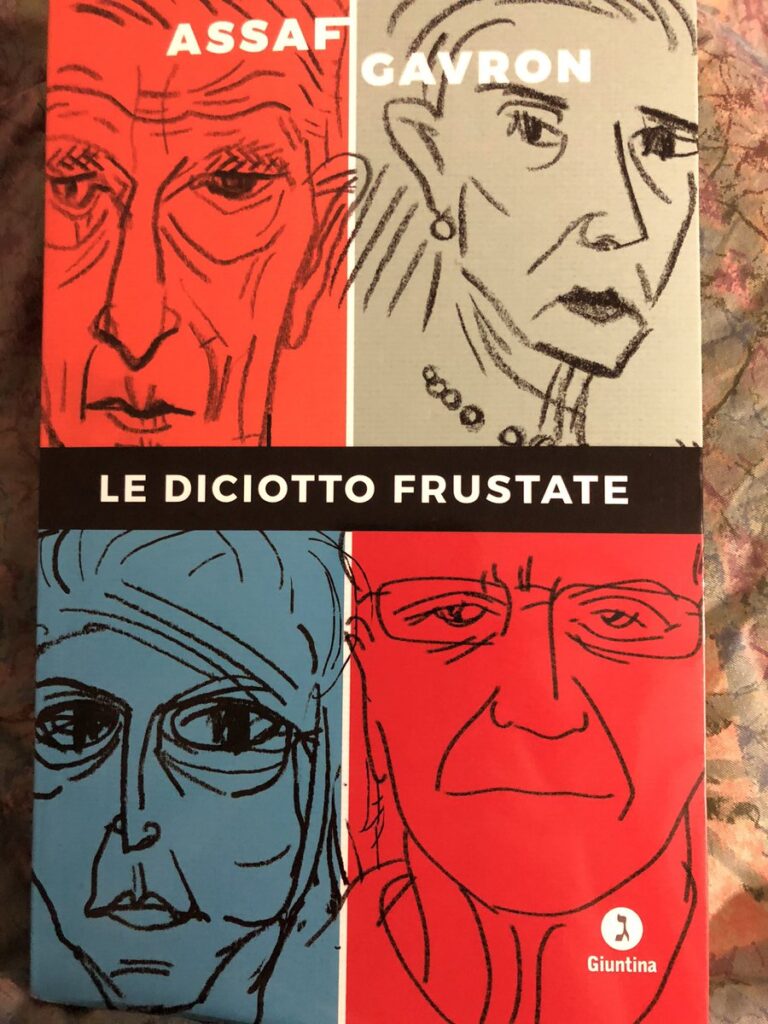

Quest’anno ho avuto la mia risposta quando ho letto il suo ultimo romanzo, Le diciotto frustate, e di nuovo l’ho incontrato per intervistarlo. E’ difficile definire questo libro; gioca con tre generi diversi, il romanzo storico, il giallo, la storia d’amore.

“Faccio sempre così”, esordisce Gavron, “parto con un’idea e poi arrivo da un’altra parte, mescolo mentre scrivo. Forse dovrei avere le idee più chiare da subito, così i miei libri verrebbero meglio. Per esempio Idromania è stato considerato un racconto di fantascienza ma in fondo parla di una famiglia, e anche stavolta non mi sono seduto al tavolino con un programma preciso; avevo solo un’idea, volevo partire da un detective che fa un’indagine. Contemporaneamente però mi sono interessato al periodo storico in cui è ambientata la vicenda, quello del Mandato britannico e le due cose si sono unite insieme”.

In effetti il periodo di cui parla Gavron non è stato trattato da molti altri scrittori contemporanei e colpisce la sua volontà di affrontare un’epoca problematica, forse ancora oscura e controversa in Israele. Gli chiedo cosa lo abbia portato a questa scelta inconsueta.

“E’ vero, è stato un periodo difficile, sicuramente significativo, durato dal 1919 al 1947,complicato anche per gli stessi inglesi. Erano abituati a gestire altri paesi che avevano colonizzato, come l’India o l’Africa ma stavolta erano arrivati in un territorio complesso dove ebrei e arabi combattevano già tra di sé e dove gli ebrei a loro volta avrebbero lottato con loro, in un testa a testa senza esclusione di colpi. In Israele questo periodo è sempre stato letto come un momento mitico, in un’interpretazione tesa ad esaltare il coraggio dei movimenti clandestini come l’Etzel (il nome con cui viene chiamato il movimento paramilitare sionista Irgun) che si contrapponevano agli occupanti, i cui membri erano considerati eroi leggendari. In realtà la verità storica non è mai una sola e gli inglesi sono stati molto importanti e utili per il futuro di Israele perché hanno costruito cose fondamentali. Tuttavia questa epoca è stata indubbiamente anche molto violenta, soprattutto dopo la fine della guerra e il 1948; ed è piena di episodi drammatici come quello di cui parla il romanzo, che tra l’altro è una storia vera. Nell’impero inglese i ribelli catturati in genere venivano puniti con la morte per impiccagione, ma se avevano meno di diciotto anni la pena veniva commutata nella fustigazione pubblica. Un gesto estremamente umiliante, che faceva impazzire di rabbia Menachem Begin, uno dei principali capi dell’Etzel: reputava estremamente offensivo per l’orgoglio sionista che un ebreo venisse denudato e frustato da un inglese. Proprio in seguito a un episodio di pubblica fustigazione, nel dicembre 1946, venne organizzata una rappresaglia, quella che venne definita “The night of the beating”, la notte del pestaggio. Vennero rapiti dei soldati inglesi, a cui venne inflitto esattamente lo stesso numero di frustate somministrate al ragazzo ebreo catturato. Forse”, aggiunge, “ho voluto raccontare anche due parti che sono presenti nella mia identità. La mia famiglia proviene dall’Inghilterra e ho sempre percepito un legame emotivo profondo con questo paese; parlare dello scontro, del conflitto all’epoca del Mandato britannico è stato anche un modo per affrontare un mio personale dualismo interno, o comunque, l’occasione per analizzare i sentimenti che riguardano le mie origini”.

E’ inevitabile, a questo punto, una domanda sull’ Inghilterra di oggi. Quest’anno tra l’altro il paese scelto per i nostri Balabrunch è stato proprio la Gran Bretagna e abbiamo più volte avuto l’opportunità di discutere con gli scrittori nostri ospiti, tra cui Linda Grant e Howard Jakobson, di come vivessero la Brexit, ma anche il tema emergente dell’antisemitismo all’interno del Labour Party. Per Gavron, l’ostilità fra mondo britannico e mondo ebraico è da collegare all’amarezza del fallimento del Mandato; a una percezione degli ebrei come ingrati, da parte degli inglesi – in fondo, dal loro punto di vista, il loro apporto alla fine della seconda guerra mondiale era stato decisivo. L’ostilità verso Israele oggi sarebbe quindi collegata a quella ferita rimasta aperta. La risposta è interessante, soprattutto perché rilegge la storia europea dal punto di vista israeliano. Qualcuno potrebbe obiettare – e infatti c’è stato chi dal pubblico lo ha fatto – che potremmo analizzare la vicenda esattamente al contrario, dal punto di vista europeo, e cioè che secoli di tensioni e di pregresso antisemitismo (la storia degli ebrei in Inghilterra è problematica, anche perché fino al ‘700 praticamente non vi erano stati ammessi) avessero influenzato l’asprezza dei rapporti e avuto un peso all’epoca del Mandato. Il vecchio antisemitismo di secoli è direttamente responsabile dell’antisionismo odierno contro Israele, ha concluso lo spettatore tornando a sedersi.

Mi chiedo sempre quanto gli Israeliani siano interessati a leggere la storia europea o addirittura quella mondiale senza partire dalla propria; a volte ho quasi la sensazione che per loro tutto quello che è accaduto o che accade in Europa sia piuttosto secondario, un rumore di fondo indistinto che proviene da un universo parallelo, un altrove ininfluente che non li riguarda del tutto. Quando parliamo di Jonathan Safran Foer (autore tradotto da Gavron, a cui va il merito di aver fatto conoscere in traduzione scrittori importanti come lo stesso Foer e Philip Roth) e delle sue preoccupazioni per il clima e l’ambiente, Gavron liquida la questione con poche parole molto chiare a riguardo: in Israele abbiamo altre priorità, il conflitto, la ricerca di una convivenza e di una pace tra due popoli in lotta. Il clima, in definitiva, può aspettare: lasciamolo agli americani con il pallino per le ideologie o agli europei modaioli.

Proseguendo nell’intervista tuttavia ho la sensazione che la dualità inglesi e ebrei non sia l’unico conflitto che Gavron ha affrontato nel suo libro e in se stesso. Nel romanzo riappare infatti come in uno spin-off il personaggio di Eitan, il Coccodrillo, il giovane scampato agli attentati ne La mia storia la tua storia. Adesso però fa il tassista, ha una figlia, una moglie da cui ha divorziato e si chiede se riuscirà ancora ad amare. E’ sul suo taxi che salirà Lotte Pearl, una signora ottantenne diretta al cimitero per il funerale del suo amore giovanile, Edward O’Leary, conosciuto all’epoca del Mandato Britannico. In realtà le coppie di amanti nella storia sono due, oltre a Lotte e Eddie ci sono anche Ruth e James: quando erano giovani le loro relazioni era considerate scandalose – due coppie miste, formate da due ragazze ebree e due inglesi occupanti – ma poi il tempo è passato, si sono persi di vista per incontrarsi di nuovo, da vecchi, nella Tel Aviv odierna. La passione tra Lotte e Edward si riaccende per un breve periodo, poi lui viene trovato morto. Morto assassinato, sostiene l’anziana signora, instillando in Eitan una curiosità che lo trasformerà in detective, deciso a far luce su una storia complessa di omicidi e sentimenti non sempre lineari, anzi, a volte decisamente torbidi.

Non può non colpire il ritorno del Coccodrillo (un soprannome non causale, che alludeva in La mia storia, la tua storia anche a una certa resistenza coriacea del protagonista alle emozioni), e che nel libro siano presenti due dimensioni, due età che si intrecciano continuamente: giovinezza e maturità. Perché gli anziani raccontano di quando erano giovani, certo. Ma queste dimensioni dell’essere e dello spirito si intrecciano anche nell’animo di Eitan, in bilico tra due fasi distinte dell’esistenza. La storia di amore che sarà costretto a conoscere e in qualche modo a rivivere insieme ai personaggi riaccenderà in lui il mistero della vita e la voglia di rimettersi in gioco, passando da osservatore a protagonista, correndo a sua volta i rischi necessari per andare avanti nel cammino dell’identità.

“Mi interessa il passaggio del tempo, come i sentimenti cambiano ed evolvono. Ci sono cose che non mutano, che restano uguali, come la vendetta. Ma il modo in cui i sentimenti vengono affrontati cambia, si trasforma”.

Ed è proprio vero, è così che accade. I sentimenti vissuti in modo muscolare, passionale, totalizzante, estremo nella giovinezza, che portano a troncare le relazioni, a distruggere, a ripartire da una tabula rasa, con il tempo rivelano altro, forse un’attenzione maggiore alla sfumatura, alla delicatezza, all’indulgenza verso sé stessi e gli altri. Gavron prende prestito una frase da L’amore al tempo del colera di Marquez: “in vecchiaia l’amore è più intenso”. Ma è un’intensità data dall’esperienza, da una sorta di saggezza acquisita, è un mettere a fuoco le questioni importanti. In genere avviene quando si smette di lottare con la propria vita e se ne accetta la complessità, quando si arriva a un perdono interiore.

Scorrendone le pagine, ho la sensazione che questo romanzo sia particolarmente importante per Gavron. E’ come se si percepisse una nuova fase della sua scrittura e della consapevolezza di sé. Me lo ha rivelato un’intuizione, un piccolo dettaglio balaganico che ha aperto una finestra personale sull’uomo, uno di quegli spiragli di cui parlavo all’inizio. Finita l’intervista, siamo passati ai saluti, alle firme delle copie. Avevo lasciato la mia stilografica sul tavolo e lui mi ha chiesto se la poteva usare. Devo aver fatto una faccia un po’ stranita anche se poi mi sono ripresa e gli ho detto che si, certo, la poteva prendere: ma è la penna che in genere uso per scrivere i miei appunti o per firmare le copie dei miei libri. In effetti ci tengo. Dopo qualche minuto cortesemente me l’ha restituita. “Ho trovato una penna normale, la preferisco”, ha aggiunto. Al momento mi sono sentita malissimo. Ero stata scortese? Magari aveva percepito il mio dispiacere, magari si era offeso. Poi ho pensato che se uno scrittore, in un momento gratificante per l’ego come la firma delle copie, è capace di una premura, di una gentilezza, di un piccolo gesto di sensibilità che vada oltre sé stesso, è qualcuno che sa riconoscere i sentimenti degli altri, che sa capire che anche una penna può essere importante.

E’ una persona capace di intuire una sfumatura dell’animo, di accogliere una debolezza altrui con delicatezza.

Non so come sia davvero Assaf Gavron nella vita, non lo conosco. Né posso sapere se questo libro inauguri davvero per lui una nuova fase dell’esistenza, di cambiamento, di evoluzione come avviene al personaggio della sua storia.

Quel gesto però mi ha impressionato: sicuramente non era da Coccodrillo. Ci sono autori che firmano distrattamente le copie dei loro libri, senza sollevare lo sguardo su chi hanno davanti. Ho notato che Gavron quel giorno guardava in faccia tutti. Uno per uno.