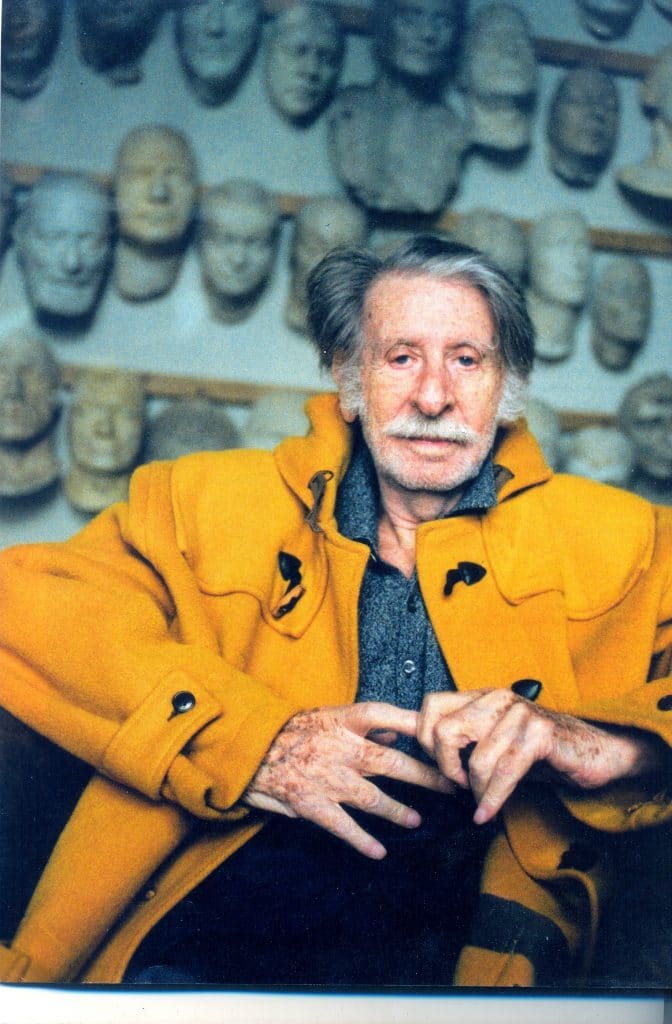

I suoi spettacoli danno vita all’emozione della memoria attraverso l’empatia. Un ricordo del regista e drammaturgo ungherese nel giorno del suo compleanno

A volte si fanno incontri luminosi che cambiano la vita. Per me lo è stato quello con George Tabori di cui oggi, 24 maggio, cade l’anniversario della nascita. Tabori mi ha accompagnato a lungo nel mio percorso artistico e personale: l’ho conosciuto a Berlino e ci siamo scritti, ho tradotto due sue opere per Einaudi e una l’ho messa in scena come regista, ho curato con il Prof. Marco Castellari dell’Università Statale di Milano un convegno su di lui (insieme abbiamo tradotto anche un altro testo, “Le Variazioni Goldberg” per Editoria e Spettacolo), vado spesso a parlare di come è stato lavorare in Italia con attori italiani su quel testo complesso e difficile che è “I cannibali.” Tra parentesi: è stato difficilissimo. Io avevo poco più che trentanni, gli attori non sentivano l’argomento, il rapporto delle generazioni di adesso con la Shoah, come lo sentivo io. Fu un grandioso disastro ma anche l’inizio di un viaggio avventuroso e appassionante e di progressivi approfondimenti dell’opera di questo autore. E poi, come dice Beckett (e la frase piaceva molto anche a Tabori che la citava spesso): fail, fail again, fail better! Quindi oggi vorrei ricordarlo con voi, rendergli un piccolo omaggio affettuoso, perché non molti in Italia lo conoscono ancora bene, ed è un vero peccato.

24 maggio 1914. Tabori nasce a Budapest in una famiglia ebraica laica. Il padre Cornelius è uno storico, la madre Elsa è di origine tedesca, quindi anche George crescerà bilingue in un contesto familiare aperto alla cultura mitteleuropea (ha sempre affermato di avere “una lingua madre, l’ungherese, una lingua padre, l’inglese, e una lingua zio, il tedesco”). Durante la guerra viene mandato a Londra dove diviene corrispondente della BBC e riesce così a sfuggire alle persecuzioni che invece colpiscono duramente la sua famiglia; cugini, zii vengono uccisi e anche il padre, deportato ad Auschwitz, vi morirà nel 1944. Espatriato in America dopo la guerra, come molti intellettuali, si dedicherà alla scrittura, diventando sceneggiatore per Hitchcock (“Io confesso”), traducendo Brecht in inglese e scrivendo racconti e romanzi. La prima opera teatrale è del 1968, “I Cannibali”, un testo molto personale (afferma di averlo scritto invece che avere un esaurimento nervoso) che indaga proprio la sua esperienza di lutto per la morte del padre. Siamo a Auschwitz, una delle ultime notti, i prigionieri ormai stremati, uccidono per caso durante una rissa per l’ultimo tozzo di pane un compagno e, vinti dalla fame, decidono di mangiarlo. Tutta la pièce è quindi la preparazione rituale di questo pasto cannibale. Il gruppo si ritrova diviso in due fazioni: da una parte c’è Zio Cornelius Tabori, l’uomo di fede che indossa guanti bianchi anche nel lager (una metafora della sua dignità), che prega il gruppo di non mangiare, di non compiere un abominio e dall’altra Klaub, lo studente di medicina, che sostiene invece che il gruppo deve nutrirsi e sopravvivere.

Aldilà dell’argomento principale – il cannibalismo, la fame e la sopravvivenza nel lager di questi personaggi degradati – il tema emotivo vero e proprio dell’opera è che in scena non troviamo veramente i prigionieri ma i figli, i discendenti, che provano a ridare un corpo a questi padri uccisi, a immedesimarsi in loro, che cercano di rivivere l’ultimo giorno di vita dei loro genitori e di porsi nella stessa difficile situazione: mangiare o morire. E’ chiaro che il pasto a cui si allude è simbolico: è la memoria che deve essere masticata, digerita e risputata per garantire ai figli una propria identità, una chiara allusione al saggio di Freud “Totem e tabù”. Questa è probabilmente l’opera più autobiografica di Tabori, una sorta di terapia psicoanalitica o di “messa nera” come è stata definita. Lo stile non è naturalistico, abbondano i momenti surreali e quelli ricchi di black humour tanto che quando venne presentata nel 1968 in America, all’inizio non ebbe alcun successo: molti si sentirono offesi dai toni provocatori e grotteschi, per niente agiografici, e da come veniva trattato lo sterminio. Tabori replicò lo spettacolo in Germania nel 1969 e stavolta fu un trionfo. Era l’uomo giusto al momento giusto. Il pubblico tedesco per la prima volta poteva relazionarsi in modo diverso con la Shoah, avvicinarsi al tema con una ironia che permetteva di prendere un respiro rispetto al senso di colpa raggelante, anche se quel riso era solo il primo passo di uno sprofondamento nel dolore. Fu l’inizio di una lunga collaborazione con teatri tedeschi, di intensi laboratori nei quali Tabori creava i suoi testi attraverso improvvisazioni con gli attori, facendo loro approfondire in modo personale il rapporto con l’antisemitismo, il razzismo, la xenofobia. Sempre con un approccio accogliente, mai giudicante. A coloro che gli chiedevano come potesse vivere in Germania, la patria degli assassini di suo padre, Tabori rispondeva che non esisteva un’entità chiamata “tedeschi”, come non si potevano racchiudere le persone in categorie (le donne, i giovani) perché questa semplificazione era proprio quella che era stata alla base di Auschwitz o di Hiroshima. Nacquero capolavori come “Mein Kampf”, forse la sua opera più nota, nella quale un giovane Hitler alle prime armi cerca asilo a Vienna presso un albergo dei poveri dove vive l’ebreo Schlomo Herzl, che crea con lui un curioso rapporto di maternage (“E’ una storia banale, nel senso hollywoodiano del termine. Una grande storia d’amore. Hitler e il suo ebreo. Un caso orribile” scrive in epigrafe al testo). E poi ancora “Jubilaum”, creato nel 1983 per ricordare il cinquantesimo anniversario dell’ascesa al potere dei Nazionalsocialisti in Germania. Ancora una volta non un’opera documentaristica ma un taglio emotivo e profondo che cerca di ricontattare l’origine del male alla base del Terzo Reich, senza pietà, o lacrime, o spirito di vendetta o peggio ancora ipocrita filosemitismo, che invita a risentire insieme alle vittime il trauma provato.

Tabori non ha mai voluto museificare la memoria o offrire facili occasioni di commozione e assoluzione. Quando lo incontrai a Berlino ad esempio mi confidò che non avrebbe firmato per la realizzazione della Torre dell’Olocausto (il Museo ebraico non era stato ancora costruito e si raccoglievano firme presso nomi prestigiosi della cultura) proprio perché la Germania non aveva bisogno di monumenti di pietra per ricordare ma di continuare un attivo processo di elaborazione “nella pancia”. In “Jubilaum” l’azione si svolge in un cimitero sulle rive del Reno. Un giovane naziskin profana le tombe e i morti, offesi dalla provocazione, escono dalle loro tombe. C’è Arnold, un musicista e sua moglie Lotte annegata in una cabina telefonica che si è incastrata mentre fuori nevicava – un fatto davvero successo a una zia di Tabori, ecco di nuovo la componente autobiografica – la loro nipote spastica Mitzi, Helmut l’omosessuale tedesco che si è impiccato per il senso di colpa e il suo amante Otto, un barbiere che si è ucciso subito dopo. I fantasmi sono ebrei e non ebrei, perché nessuna vittima abbia il monopolio della sofferenza. Sono soprattutto ebrei e tedeschi che devono ancora una volta elaborare insieme il passato. Di nuovo, come nei “Cannibali”, la risposta consiste nel ridare alle vittime una storia personale, una specie di antitesi allo sterminio di massa della Shoah, che aveva privato le persone di identità e passato: restituire dignità ai morti, incarnare la memoria, masticandola fino in fondo. “Che succede quando una canzone è cantata fino in fondo?” chiede un personaggio. “Che resta.”

Tabori è morto nel 2007. In Germania viene ancora oggi ricordato come un guru. Il suo successo è dovuto molto anche al magnetismo personale con il quale seppe gestire i suoi gruppi di attori e condurli genialmente in un percorso individuale nei sentimenti profondi e a volte scomodi, con immenso amore e gentilezza, un viaggio che andava ben oltre il teatro e riguardava tutta la società tedesca. Altrove, come dicevo, non ha avuto lo stesso riconoscimento. Spesso mi sono chiesta il motivo. Perché, ad esempio, non ha avuto lo stesso gradimento in Italia o in Francia? Forse perché il suo teatro tocca dei nervi ancora scoperti o argomenti che sono stati rimossi senza essere stati neanche elaborati, come il fascismo e l’antisemitismo? Chi evocherà ancora lo spettro della memoria in modo così autentico e viscerale ora che siamo privati del suo importante contributo, in una Europa percorsa da venti di xenofobia e razzismo? Possiamo cercare di non dimenticarlo facendo nostro il suo messaggio, cantando la canzone del ricordo, provando ogni volta a immedesimarci in prima persona nelle vittime del male, con empatia, con immaginazione, con i nostri sensi. Non è solo una questione estetica, un omaggio teatrale a un maestro, ma un’urgenza che riguarda il futuro dell’Europa e forse di tutta l’umanità.

E quindi oggi, 24 maggio 2020, ancora una volta; buon compleanno Mr. Tabori! E grazie di cuore, ora e per sempre.