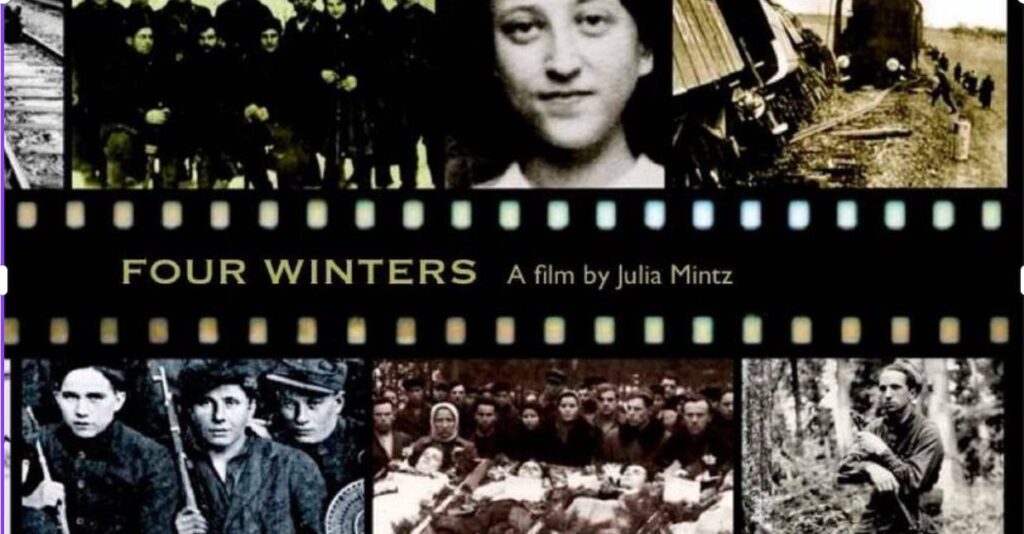

Otto partigiani ebrei raccontano la propria storia di combattenti nei boschi dell’Europa dell’Est nel film della regista Julia Mintz, ora in cartellone a New York

Four Winters è un documentario sull’Olocausto piuttosto atipico. A differenza di quanto viene fatto abitualmente, non si concentra sulle vittime dei campi, ma sull’azione di quegli ebrei che hanno imbracciato le armi e si sono opposti ai nazisti con la forza. La sua regista, Julia Mintz, ammette di essere cresciuta a suon di Anne Frank e di racconti su Auschwitz, ma di non aver mai lavorato prima a un film ebraico. Non è nuova però a documentari che parlano di lotta e di resistenza in situazioni ai limiti della sopportazione umana. Sarebbe stata la lettura di un articolo che parlava di un partigiano ebreo a farle venire l’idea di questo documentario. «Ho scoperto che c’erano 25.000 persone che vivevano nei boschi e combattevano. Non avevo idea che ci fosse un movimento di resistenza. Mi ha affascinato», ha dichiarato l’autrice a Tablet. Così, nel corso di quasi un decennio, mentre lavorava ad altri progetti, la regista, che è anche scrittrice e produttrice, ha proseguito con le ricerche, rintracciando sopravvissuti, facendo interviste e raccogliendo foto e filmati d’epoca. Ma non è stato sempre facile.

Molti ex partigiani non volevano raccontare le proprie esperienze, molti altri erano ormai scomparsi. La tenacia della Mintz è stata comunque ripagata, con otto ex combattenti che si sono prestati a raccontare davanti alla telecamera quegli anni di lotta e di clandestinità. Si trattava di ebrei, maschi e femmine, che prima della guerra vivevano in Lituania, Polonia e altri Paesi dell’Est Europa. Giovanissimi, spesso adolescenti, avevano visto la propria famiglia trucidata dai nazisti e miracolosamente erano riusciti a sfuggire agli aguzzini. Si erano rifugiati nelle foreste, dove si erano organizzati in gruppi di combattenti. Le loro storie sono state raccolte anche dalla Jewish Partisan Educational Foundation e si possono leggere e ascoltare sul sito della fondazione, che presenta oltre 75 storie di partigiani ebrei attivi in tutta Europa.

Le testimonianze raccolte dalla Mintz colpiscono per la forza e la durezza mostrate dei combattenti associate allo strazio e alla tenerezza delle loro vicende. Del resto, uno degli obiettivi della regista era proprio quello di sfidare i preconcetti sulle vittime ebree, spesso rappresentate come agnelli condotti al macello senza opporre resistenza ai propri carnefici. Tra le testimonianze più forti emerge quella di Gertrude Boyarsky. Quando i nazisti prelevarono lei e la sua famiglia per portarli nel bosco in cui li avrebbero fucilati, la ragazza aveva riconosciuto tra i soldati polacchi collaborazionisti quello che era stato il suo compagno al ballo di fine anno. «L’ho chiamato per nome – dice nel film – eravamo andati a scuola insieme». Il giovane le aveva risposto che lei era ebrea, e che dunque doveva morire. La testimonianza prosegue con il racconto dei proiettili che sfrecciavano accanto a Gertrude e ne colpivano a morte la madre, le sorelle e il fratellino. Sopravvissuta per miracolo al massacro, la ragazza si era rifugiata nei boschi dove si era unita ai partigiani, vivendo e lottando con loro per quattro anni e, soprattutto, quattro inverni, i periodi più difficili (e per questo diventati il titolo del film). Un giorno i suoi compagni avevano catturato un piccolo gruppo di nazisti e collaborazionisti polacchi, tra i quali c’era proprio il suo ex compagno in quel ballo appartenente ormai a un’altra vita. Sapendo che cosa aveva fatto alla sua famiglia, gli altri partigiani avevano dato a Gertrude la possibilità di ucciderlo. E lei ammette di essere riuscita a farlo.

Un’altra testimone indimenticabile è Faye Schulman. La si riconosce per il dettaglio glam di un cappotto maculato abbinato a un cappellino sulle ventitré di identico materiale con il quale la si vede fotografata in tutte le immagini di archivio, comprese quelle pubblicate dalla Jewish Partisan Educational Foundation. Già autrice nel 1995 di una autobiografia, A Partisan’s Memoir: Woman of the Holocaust, Faye prima della guerra aveva lavorato come fotografa e, che si sappia, è l’unica partigiana ebrea che facesse questo mestiere. «Tutto ciò che possedevo era un fucile, un cappotto leopardato e la mia macchina fotografica», racconta nel film, dove dice anche di essersi arrangiata con materiali e attrezzi improvvisati per poter documentare gli orrori dei quali era testimone. «Ho sviluppato le immagini nel bosco. Mi coprivo con una coperta, questa era la mia camera oscura». All’inizio, la ragazza aveva preso parte a una brigata partigiana sovietica, nascondendo ai suoi compagni non ebrei la sua ebraicità. Nel 1944 era uscita dalla foresta in cui trovava rifugio per raggiungere Lenin, la sua città natale in Polonia, con la missione di bruciare le case che i nazisti usavano come uffici durante la guerra. Aveva così scoperto che tra gli edifici da distruggere vi era anche la sua casa di infanzia. Nel documentario la Schulman racconta di aver trovato nella sua ex abitazione dettagli di un passato ormai cancellato, come un vecchio pelapatate ancora sul pavimento. Aveva pensato così al resto della sua famiglia, trucidata dai nazisti, e si era resa conto che anche se fosse sopravvissuta alla guerra, non sarebbe mai più stata in grado di vivere lì. Dopo aver detto ai suoi compagni partigiani di bruciare la casa, aveva appiccato lei stessa il fuoco, posando poi per una foto tra le sue ceneri

Nel documentario non mancano le immagini e i filmati in cui si vedono gli assassinii e le barbarie commesse dai nazisti fuori e dentro ai campi, alternati a frammenti di un passato felice e a riprese contemporanee fatte con i droni delle foreste dove i partigiani si nascondevano e organizzavano la guerriglia. Ma sono i racconti dei sopravvissuti la parte principale del lavoro. Gli intervistati raccontano di aver rubato cibo e provviste a contadini e abitanti dei villaggi di campagna alla periferia delle roccaforti naziste, ammettendo di aver esposto queste stesse persone alle rappresaglie degli occupanti. Dicono di non volere essere considerati coraggiosi, ma di aver fatto per se stessi quello che nessun altro avrebbe potuto fare al loro posto. Ascoltare i loro resoconti può essere a tratti esaltante, e in alcuni momenti strappano persino un sorriso, ma la maggior parte delle volte l’effetto è straziante. Come quando raccontano di essere saltati da un treno in viaggio verso il campo di concentramento di Treblinka dopo aver fallito nel convincere gli altri passeggeri, consci quanto loro di essere destinati a morte certa, di accompagnarli nella fuga.

Costretti a vivere in buchi scavati nel terreno, e armati con qualsiasi arma potessero costruire, avevano portato a termine missioni tattiche come far saltare in aria treni, ponti, stazioni di polizia e linee telegrafiche. Quando possibile, portavano con sé due granate: una per il bersaglio da distruggere, l’altra per loro stessi in caso di cattura. Alla base del loro impegno, un fortissimo credo nel dovere di opporsi al male, perfettamente espresso da uno di loro, Shalom Yoran: «Nessuno dovrebbe soccombere alla brutalità senza opporre resistenza: individualmente può salvarci la vita, in massa può cambiare il corso della storia».

Finito di girare nel 2020 e presentato lo stesso anno al Lincoln Center di New York, Four Winters ha fatto il giro dei principali festival cinematografici ebraici, ma è stato distribuito solo quest’anno nelle sale. In questi giorni è in cartellone al Film Forum, leggendario cinema indipendente del Greenwich Village di New York, dove resterà fino a fine mese.

Il film apre la Rassegna Nuovo Cinema Ebraico e Israeliano – 15° edizione. 23 ottobre, cinema Arlecchino