Un percorso verso la maturità e la libertà individuale che corrisponde alla responsabilità verso di sé, gli altri, la storia. La nuova Haggadà appena pubblicata da Belforte

Il mantra potrebbe essere: più domande si fanno e meglio è. Più dialogo si instaura tra genitori e figli, su chi siamo e da dove veniamo, e più la pasqua ebraica è ‘ebraica’. A dispetto del covid, nell’anno 5781 in Italia si progetta, si illustra e si stampa di nuovo un testo per celebrare l’uscita del popolo ebraico dall’Egitto. Tecnicamente (lo dico per i pochi lettori neofiti in materia) si chiama Haggadah shel Pesach: è il ‘libro’ che da oltre dieci secoli il giudaismo rabbinico legge ad alta voce, in ebraico con alcune brevi parti in aramaico, durante il rito, con cena, della festa di Pesach, termine che vuol dire sacrificio, che si celebra in famiglia ogni anno, per otto giorni, a partire dalla sera del 15 del mese di Nissan.

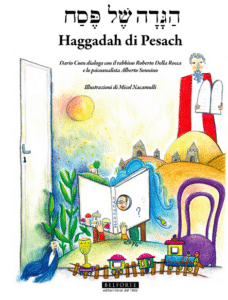

Produrre una nuova Haggadah è segno di grande vitalità per una comunità ebraica, oltre che un attestato di continuità e una scommessa sul futuro, soprattutto se a pubblicarla è una casa editrice come la Salomone Belforte di Livorno, attiva sin da metà Ottocento nello stampare e vendere libri liturgici in ebraico. Ma nella città portuale toscana, beneficiaria delle famose “leggi livornine” (fine del XVI secolo) che concessero grandi libertà agli ebrei nell’epoca della ghettizzazione pontificia, si era già stampato una prima Haggadah nel 1654 (in spagnolo, ad uso dei marrani che ritornavano nell’ebraismo), seguita da quella famosa del 1782, con il commento di Rabbi Azulai, il Chidà, come ricorda l’editore Guido Guastalla che di tale tradizione è oggi il vero continuatore. A lui si deve l’iniziativa di questo nuovo testo con ebraico, anche traslitterato, e traduzione italiana; illustrato da Micol Nacamulli; con un commento speciale in forma di dialogo, sollecitato dalle domande di Dario Coen, tra il rabbino Roberto Della Rocca e lo psicanalista Alberto Sonnino, dopo l’introduzione di rav Riccardo Di Segni.

Il va sens dire che, oltre a servire da canovaccio per il seder ossia la cena rituale, questo testo pieno di esegesi midrashico-simbolica è un eccezionale strumento di studio, ideale per conoscere la ricchezza dell’haggadah in se stessa ma anche per entrare nello spirito del giudaismo e nella saggezza dei maestri di Israele, che qui sembrano davvero concentrarsi al meglio.

Dall’haggadah di Pesach, infatti, si dipana una riflessione pedagogica che tocca tutti gli elementi che costituiscono un autentico processo di educazione: educare/e-ducere è, a ben vedere, l’equivalente latino del termine greco ex-odus/esodo, un portar fuori ovvero aiutare qualcuno a liberarsi dallo stato di dipendenza e di minorità e condurlo – agendo insieme, quasi prendendolo per mano – a maturità, a libertà; è il complesso, spesso insidioso percorso che va dalla schiavitù (in Egitto) alla libertà (nel deserto) per essere capaci di ricevere e osservare la Torà, quella conoscenza e accettazione dei limiti senza le quali non esiste civiltà etica. Ecco il grande messaggio di Pesach distillato nell’haggadah, termine che si può tradurre semplicemente come racconto o narrazione. Ma, potrebbe obiettare qualcuno: per veicolare il messaggio della liberazione dall’Egitto e la connessa fatica del diventare liberi/maturi, non basterebbe leggere il libro biblico dell’Esodo? Qui sta il punto: la sera del seder pasquale non è una seduta di mero ascolto o lettura di un testo, pur così sacro e autorevole come il secondo libro della Torà; piuttosto, è un momento vivo e partecipato di trasmissione della memoria e dell’identità ebraica, che copre l’arco temporale be-dor va-dor ossia di tutte le generazioni; esso richiede di sentirsi parte di tutta la catena di letture e interpretazioni degli eventi narrati circa l’esodo dall’Egitto; occorre inserirsi in una cinghia di trasmissione nello studio della Torà, codificata da sempre dalla tradizione, o almeno dal II secolo dell’era volgare (qui evocato da rabbi Eliezer, rabbi Yehoshua, rabbi Elazar ben Aziarià, rabbi Aqivà e rabbi Tarfon, riuniti per una cena di Pesach a Benè Braq in terra di Israele), e parlare di questi eventi, fare domande, tentare risposte sulla base di uno scavo ininterrotto e appassionato dei testi. Tutto ciò, in ebraico, significa “fare midrash” e perciò i riti della pasqua ebraica si celebrano non sul testo nudo della rivelazione ma sulla trama del midrash e sulle interpretazioni rabbiniche, in virtù delle quali una famiglia ebraica si sente parte della catena della tradizione.

Al centro dell’attenzione del seder pertanto, stanno le nuove generazioni, i bambini/le bambine e i ragazzi/le ragazze che devono fare domande e interrogare, e all’uopo anche mettere in discussione, obbiettare, contestare… A Pesach non si indottrina ma si sollecita la comprensione, si stimola la curiosità, si danno gli strumenti per capire; e cos’è tutto ciò se non il cuore pulsante di ogni e-ducazione, di ogni pedagogia? A tal fine ogni figlio/figlia va rispettato/a per quel che è: c’è chi è saggio ma anche chi rifiuta la tradizione, c’è il semplice ma anche chi non sa porre domande. Non siamo tutti uguali, non abbiamo tutti la stessa preparazione, neppure la stessa buona volontà. Ma ciascun ebreo/ebrea, così come è, fa parte di questa tradizione e nessuno/a dev’essere escluso: “Chi ha fame venga e mangi”, si esclama a un certo punto. Fuor di metafora, un tale messaggio è per tutti, anche per chi ebreo non è (vi è nell’ebraismo la consuetudine, in tempi covid-free, di invitare ospiti non ebrei a condividere la celebrazione familiare).

“Questi diversi figli – spiega rav Roberto Della Rocca commentando le quattro tipologie di figli (e di ebrei) presenti al seder – potrebbero anche essere quattro diversi modi di essere, coesistenti all’interno di ciascuno di noi a seconda delle diverse fasi della vita. Attraverso il suo antico modello interrogativo/narrativo, il seder di Pesach costituisce un grande progetto pedagogico per il rilancio di un dialogo intergenerazionale. E la tradizione insegna che ogni essere umano è un mondo a sé, e ognuno necessita della propria risposta: bisogna parlare a ogni persona in ragione delle sue capacità di ascoltare e di comprendere”. Alberto Sonnino, sulla base di una lunga prassi psicoanalitica, conferma e incalza: “È straordinario che un testo antico di migliaia di anni tenga conto che all’interno di uno stesso nucleo sociale o familiare esistano persone rappresentative di modelli diversi tra loro, stabilendo che tali diversità vadano rispettate adeguando la comunicazione alla tipologia particolare di ciascuno”. Rispettando persino il rashà, il figlio malvagio? Sì, persino il rashà.

La differenza tra il figlio saggio e il figlio malvagio passa attraverso le due diverse chiusure del loro intervento: il primo chiude con un punto interrogativo, il secondo con un punto esclamativo. Spiega rav Della Rocca: “Il primo interroga e domanda, mentre il secondo afferma e asserisce; nel saggio c’è la volontà di conoscere e la disposizione al confronto; nel malvagio no, e la sua è una domanda apparente, piena di supponenza e di estraneità, tipica di chi vuole separarsi... come simbolizzato dalla figura biblica di Lot, l’ebreo che si separa; mentre l’accogliente Abraham, che insegue un sentimento di fratellanza nei confronti di ogni individuo, prima lo lascia andare – rispettando la sua libertà – ma poi, quando Lot è fatto prigioniero, Abraham rischia la sua stessa vita per salvarlo e liberarlo dalla prigionia. Abraham, il primo ebreo, non è un missionario ma un maestro che deve aiutare gli altri ad assumersi la responsabilità delle proprie scelte e delle loro conseguenze”. In questo breve commento a un passo dell’Haggadah c’è lo spirito più profondo del giudaismo rabbinico e il senso dell’educazione ebraica: diventare responsabili per e verso se stessi, per e verso la propria storia, per e verso gli altri.

Massimo Giuliani insegna Pensiero ebraico all’università di Trento e Filosofia ebraica nel corso triennale di Studi ebraici dell’Ucei a Roma

Davvero grazie per la splendida recensione